さて、FE126Eとの戦いが始まります。

バックロードホーンといえば、ホーン。

まずは、そこの設計からです。

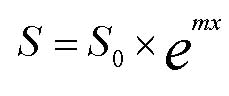

ホーンの基本は、エクスポネンシャル曲線。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この数式をexcelでグラフにすると、こんな感じに。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ポイントは、「m」で書かれる「広がり係数」。

この係数が0.8以上が、カノン5Dのオススメ。

広がり係数が少ないほど、共鳴管に近づき、超低音再生に有利な設計となります。

その一方で、低音量感は控えめになっていきます。

広がり係数が大きいと、低音の伸びこそ犠牲になりますが、

十分な低音量感による、バランスの良い再生音が期待できます。

ただし、広がり係数が大きすぎると、今度は全く低音が出なくなることもあるようで、

その場合は、開口部を塞ぐなど、一工夫が必要となります。

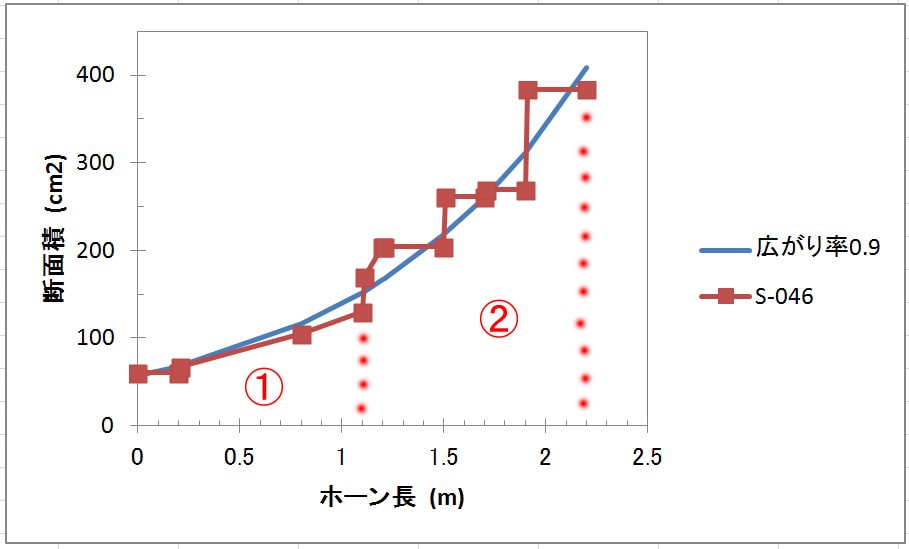

今回のS-046では、FE126Eの低音不足を補填すべく、

広がり係数は「0.9」を選択。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は、ホーンの形状にも一工夫。

①で示したホーン前半は、ユニットに近く音の密度が高いところ。

ホーンの音道を滑らかに構成し、付帯音の抑制を狙います。

②では、ホーン開口部に近く、低音再生が決定されるポイントです。

直管の連続として、低音が出やすい構成としました。

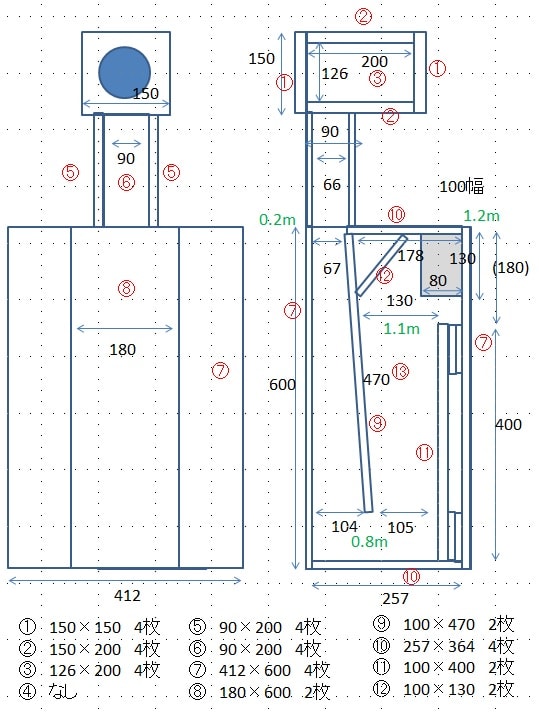

それを、箱に収めるとこんな感じに。

(実際は、箱に収める→音道設計を微調整→箱に収める、を繰り返して設計します。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

次回は製作編です!

バックロードホーンといえば、ホーン。

まずは、そこの設計からです。

ホーンの基本は、エクスポネンシャル曲線。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この数式をexcelでグラフにすると、こんな感じに。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ポイントは、「m」で書かれる「広がり係数」。

この係数が0.8以上が、カノン5Dのオススメ。

広がり係数が少ないほど、共鳴管に近づき、超低音再生に有利な設計となります。

その一方で、低音量感は控えめになっていきます。

広がり係数が大きいと、低音の伸びこそ犠牲になりますが、

十分な低音量感による、バランスの良い再生音が期待できます。

ただし、広がり係数が大きすぎると、今度は全く低音が出なくなることもあるようで、

その場合は、開口部を塞ぐなど、一工夫が必要となります。

今回のS-046では、FE126Eの低音不足を補填すべく、

広がり係数は「0.9」を選択。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は、ホーンの形状にも一工夫。

①で示したホーン前半は、ユニットに近く音の密度が高いところ。

ホーンの音道を滑らかに構成し、付帯音の抑制を狙います。

②では、ホーン開口部に近く、低音再生が決定されるポイントです。

直管の連続として、低音が出やすい構成としました。

それを、箱に収めるとこんな感じに。

(実際は、箱に収める→音道設計を微調整→箱に収める、を繰り返して設計します。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

次回は製作編です!