今日は、B&Wのブックシェルフ型スピーカーDM601S2とサブウーハーの組み合わせについて、詳しく書いていきます。

先日の日記では、Youtube動画でサブウーハーの効果を聴いて頂きましたが、

ここでは、測定結果や調整のやり方についてもお伝えしようと思います。

![]()

B&W DM601S2 について

まず、このDM601S2は、16cm口径ウーハーをもつ2wayスピーカーです。

ブックシェルフ型で、いわゆる小型スピーカーの部類に入りますが、十分な低音再生能力を持っています。

![]()

スペックとしてはこんな感じ。

ツイーター :2.6cm メタルドーム

ウーハー :16.5cm ケブラーコーン

周波数帯域 :50Hz~30kHz -6db

出力音圧レベル:88dB

インピーダンス:8Ω

参考:B級オーディオFAN

1999年の発売ですが、現代的なブックシェルフ型スピーカーの模範的な特性だといえるでしょう。

![]()

周波数特性の評価

サブウーハーと組み合わせるにあたり、もう少し詳細に特性をとってみました。

![]()

-10dBとなる低域下限は、約50Hz。カタログスペックより音圧は低めですが、この辺は誤差が出やすいところです。

興味深いのが、バスレフダクトの音圧特性(図中、紫点線)です。

共振周波数が35Hzと、このクラスのスピーカーとしては異例ともいえる低いチューニングです。

最低音域までしっかり伸ばし、12畳以上のやや広い部屋でのパフォーマンスを重視しているのかもしれません。

![]()

DM601S2 試聴レポート

![]()

まずはサブウーハー「OFF」で聴いてみます。

低音から高音までスムーズに伸びたサウンドが印象的。ボーカル帯域も程よい温度感を維持しつつ、シンバルなどは金属質な響きで心地よく聴かせてくれます。

音の質感はクラス相応と感じますが、その中で上手く音を練り上げていることに感心します。 ユニット、ネットワーク、エンクロージュアの全てを一体で開発している成果でしょう。

低音域は、普通の音源を聞いている限りはそこまで不足感はありません。ウッドベースやドラムもしっかりと表現しています。

その一方で、低音域全体に緩さがあるのは否めません。小型スピーカーで低音を伸ばした代償として、どうしても切れ味は犠牲になってしまうのは仕方のないことです。

![]()

サブウーハー追加の下準備

サブウーハーを追加するにあたって、気を付けないといけないのは、

「サブウーハーを追加で、低音のスピード感は上がらない」ということ。

低音のスピード感は、いかに100Hz~1kHzを付帯音なく再生できるかにかかっており、100Hz以下の帯域はその補助的な効果でしかありません。

つまるところ、サブウーハーを追加する前に、低音を引き締めてやることが、俊敏な低音を手に入れるための第一歩なのです。

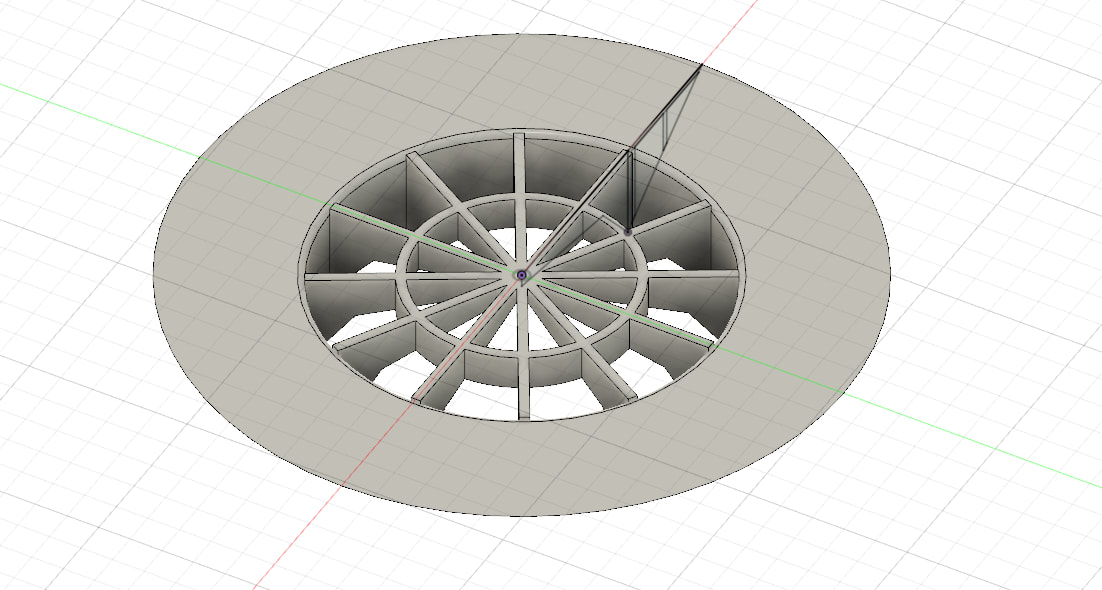

実際にやることとしては、バスレフダクトのダンプです。

![]()

バスレフダクトは、重低音を増強するのに重要なアイテムですが、

低音の質感(俗に言う「スピード感」)を鈍らせる一因でもあります。

ダクト共振の時間的な遅れはもとより、

箱内部の定在波がダクトから漏れ出てしまう影響もあるようです。

その改善方法として、スポンジ等を使ってダクトを半分塞いだり、

さらには完全に塞いで密閉型にしたりすることが有効です。

実際に音を聴きながら、塞ぎ方の多少を決めていきます。

ドラムの「タンッ!」という音が、ストレートに飛んでくるかどうかを聴きながら、塞ぎ方をコントロールします。 ここでは、あえて重低音の量感は無視して、音のスピード感のみに注目して調整を行います。

なお、完全に塞ぐより、ダクトの周囲に少しスポンジを貼る程度の方が、バランスのよい聴感特性になることもあります。 スポンジの代わりとして、ティッシュペーパーをふんわりと詰めることでも対策は可能です。

![]()

今回は、写真のようにダクト下半分に薄いスポンジ素材を貼ってみました。

これで下準備が完了です。

![]()

周波数特性と聴感

それでは、いよよサブウーハーを「ON」にして調整を行います。

まずは、測定器を使ってざっくりとレベルを合わせてみました。

まずは、低音がダラ下がりのパターン。

-10dBで23Hzを狙った無理のないセッティングです。

![]()

しっかりと超低音の存在感を聴かせながら、その量感は控えめ。

先ほどのダクト調整の効果もあり、サブウーハーがない状態よりも低音の質感は明らかに向上しています。

このグラフの特性は、聴感上でも禁欲的な低音に聴こえるため、実際はもう少しサブウーハー音量を高めても良さそうです。

次に、特性フラットを優先にしたパターン。

-10dBは17Hzに到達します。

![]()

ここまで音圧を上げてしまうと、聴感上の違和感が出てきます。

(特性グラフには表れていない)部屋の定在波の影響での増幅もあり、超低音の圧迫感を強く感じてしまいました。

実際は、両者の中間付近の特性が、ベストチューニングになります。

オーディフィル「SW-1」と推奨アンプ「Nobsound G2PRO」の組み合わせでは、このような音量位置になりました。

![]()

低音のスピード感と量感が両立し、必要な時にはグッと超低音が押し寄せるように表現されます。

中低域は、実在感が大きく向上し、ボヤけることなく微細な音まではっきりと聴こえるようになりました。今まで気づかなかったベースやチェロの旋律にも、つい聴き惚れてしまいます。

<サブウーハーの効果を動画でどうぞ>

(★0:23付近で、あり・なしが切り替わります)

![]()

サブウーハー調整のやり方

今回のようにサブウーハーを調整する時には、様々な音源を使用します。ジャンル・アーティストの異なる30以上の楽曲だと言えば良いでしょうか。

POPSやROCKのように、ドラムや電気的な低音がドカドカ入っているもの。

Classicのように、グランカッサからチェロまで、幅広いナチュラルな低音が入っているもの。

Jazzのように、量感だけでなくスピード感が大切になるもの。

ボーカル(男性・女性)のように、一聴しただけでバランスの崩れを判別できるもの。

これらの音楽に加えて、映画やドラマの台詞も大切な試聴音源です。

調整の順番は、①→②→③の順が良いでしょう。

①ざっくりとした音量・位相を決める。

②超低音が多く入っている音源で、不快な圧迫感を感じないレベルに【音量】を調整する。

※20~60Hzの音圧がここで決まります。

③アコースティックな音源で、中低域の表情や、低音から高音までの全体の帯域バランスが適当になるように【クロス周波数】を調整する。

※100~300Hzの音圧がここで決まります。

<超低音が多い音源でのサブウーハー試聴>

(★0:20付近で、あり・なしが切り替わります)

<アコースティックな音源でのサブウーハー試聴>

(★0:23付近で、あり・なしが切り替わります)

![]()

難しいのは、位相の調整です。

測定器があれば、周波数特性にディップが発生しないような位相(正・逆)に調整するれば大丈夫です。

この時、測定器(マイク)、メインスピーカー、サブウーハーの三者を半径30cm以内に密集させて測定し、定在波の影響を可能な限り除去することが大切です。

部屋の影響が入ると、位相は途端に見えなくなってしまい、誤った判断をしかねないためです。

もし測定器が無い場合は、メーカーの説明書にある推奨の位相調整で問題ないはずです。

最近は、スマートフォンのアプリでも周波数特性を測ることができ、位相を判断するだけであれば十分活用が可能ですので、ぜひ測定にチャレンジしてみて下さい!

![]()

サブウーハーの調整は、一朝一夕で終わるものではありません。

日を改めて、耳をリセットして聴いてみることで、また新たな発見があり、良い調整につながることも多々あります。

また、調整中のサブウーハーは、不自然な超低音の音圧を浴びることになり、耳へのダメージも大きいものがあります。

耳に疲れを感じたら翌週に試聴を持ち越すことも大切です。

![]()

以上が、サブウーハーの調整法です。 一般的な小型スピーカーであれば、この方法が応用できると思いますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

![]()

![]()

![]()

(写真FE126E)

(写真FE126E) (2021年発売のFE168SS-HP)

(2021年発売のFE168SS-HP)