梅雨っぽい天気が続く頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

家の中でオーディオ、と思いながらも、

なかなか大きな音で聴けず、小音量で楽しんでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

小音量で問題になるのが、「音痩せ」です。

一般的には、人間の耳の特徴である等ラウドネス曲線で説明される現象です。

![]()

しかし、私としては、オーディオ特有の原因が他にあって、

小音量に強い機器と、そうでない機器が存在するのではないか?と考えています。

例えば、SN比を例に挙げると、

大音量では音楽信号に比べてノイズレベルは十分に小さいのですが、

小音量では、ノイズレベルに隠れてしまう信号も多くなります(SN比が低下する)。

![]()

![]()

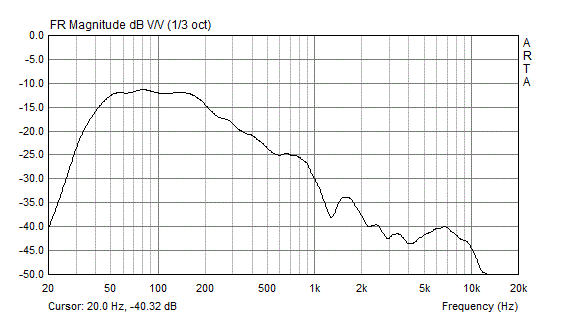

さらに言えば、スピーカーの能力も重要なポイントだと考えています。

各帯域の解像度が揃っているのが理想的なスピーカーですが、

スピーカーの構造上、低音域で解像度が悪くなることが多々あります。

低域の解像度が落ちていると、音量により総合的な音のバランスが崩れやすくなってしまいます。

![]()

こうした様々な要因があって、「小音量が得意か否か」というのは決まってくるのだと思います。ここで挙げた例以外の要因は、下記ページにまとめてみましたので、見て頂ければと嬉しいです♪

「音痩せ」はもう嫌だ! ~小音量再生のコツ~

聴き疲れのない小音量で、

のんびりと梅雨時リスニングを楽しみましょう!

![]()

![]()

![]()

家の中でオーディオ、と思いながらも、

なかなか大きな音で聴けず、小音量で楽しんでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

小音量で問題になるのが、「音痩せ」です。

一般的には、人間の耳の特徴である等ラウドネス曲線で説明される現象です。

しかし、私としては、オーディオ特有の原因が他にあって、

小音量に強い機器と、そうでない機器が存在するのではないか?と考えています。

例えば、SN比を例に挙げると、

大音量では音楽信号に比べてノイズレベルは十分に小さいのですが、

小音量では、ノイズレベルに隠れてしまう信号も多くなります(SN比が低下する)。

さらに言えば、スピーカーの能力も重要なポイントだと考えています。

各帯域の解像度が揃っているのが理想的なスピーカーですが、

スピーカーの構造上、低音域で解像度が悪くなることが多々あります。

低域の解像度が落ちていると、音量により総合的な音のバランスが崩れやすくなってしまいます。

こうした様々な要因があって、「小音量が得意か否か」というのは決まってくるのだと思います。ここで挙げた例以外の要因は、下記ページにまとめてみましたので、見て頂ければと嬉しいです♪

「音痩せ」はもう嫌だ! ~小音量再生のコツ~

聴き疲れのない小音量で、

のんびりと梅雨時リスニングを楽しみましょう!