今日は、共鳴管型スピーカーの作り方、その4をお話しします。

お題は「共鳴管の断面積」です。

共鳴管の断面積は、「振動板面積の2~3倍」と言われることが多いですが、

これは本当でしょうか。

-------------------------------

断面積の効果とは?

共鳴管の断面積は、イメージ的に低音の量感に効いてきそうなのは理解できるかと思います。

管が太ければ、より共鳴が大きくなり、結果として低音増幅ができる、と。

しかし、どこまで太くできるものでしょうか。

例えば、直径が3m、長さが6.8mの高架トンネルの中で、

スピーカーを鳴らしてみたらどうでしょうか?

長さが6.8m(共鳴は25Hz)で、断面積は振動板より「はるかに大きい」ので、

25Hzの強烈な共鳴音が聞こえるでしょうか?

ご想像の通り、おそらく共鳴は起こりません。

(大型スピーカーなら別ですが、)小型スピーカーから微かに出た25Hzでは、

例え非常に大きな断面積があっても、共鳴は起こってくれません。

--------------------------------

最適な断面積は?

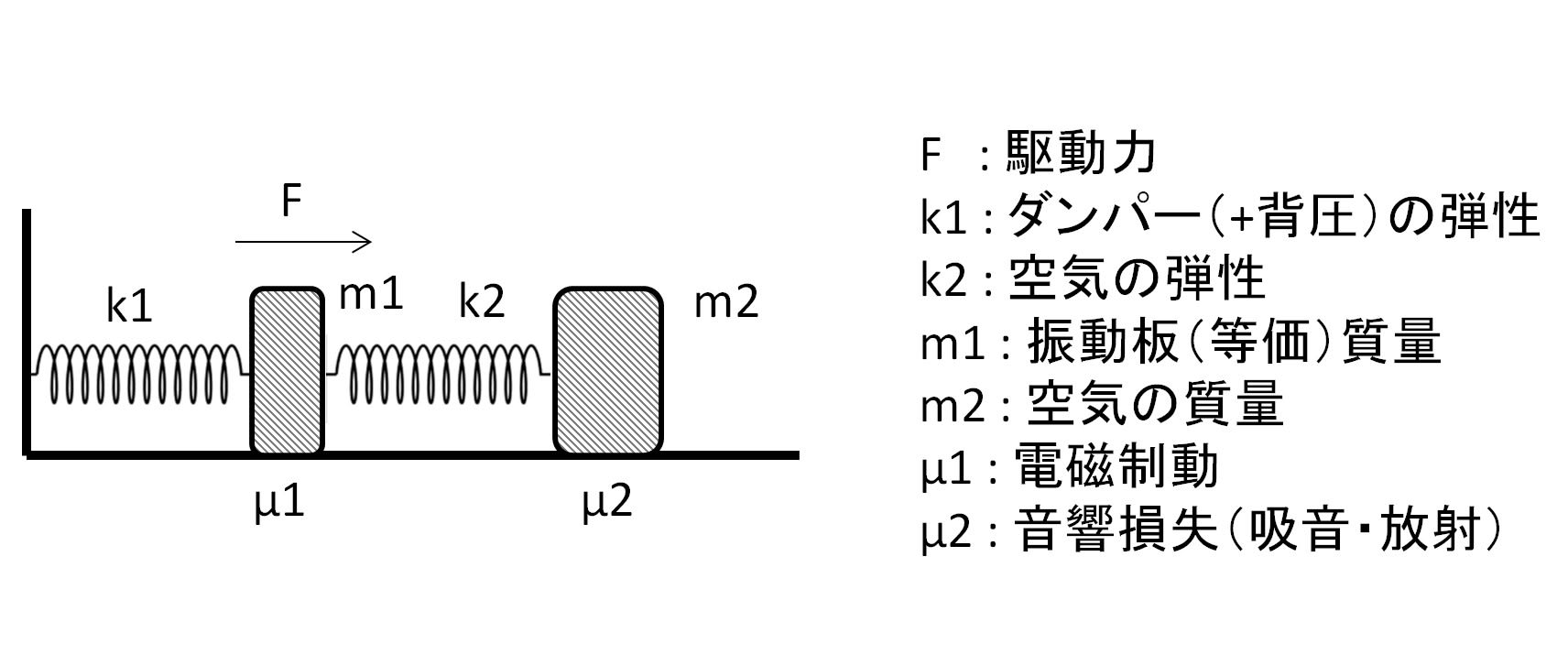

最適な断面積を調べるために、

前回の実験を拡張して、以下のようなことをやりました。

![]()

直管共鳴管の断面積を徐々に広げていき、

それぞれの周波数特性とインピーダンス特性を測定しました。

--------------------------------

軸上1m特性から言えること

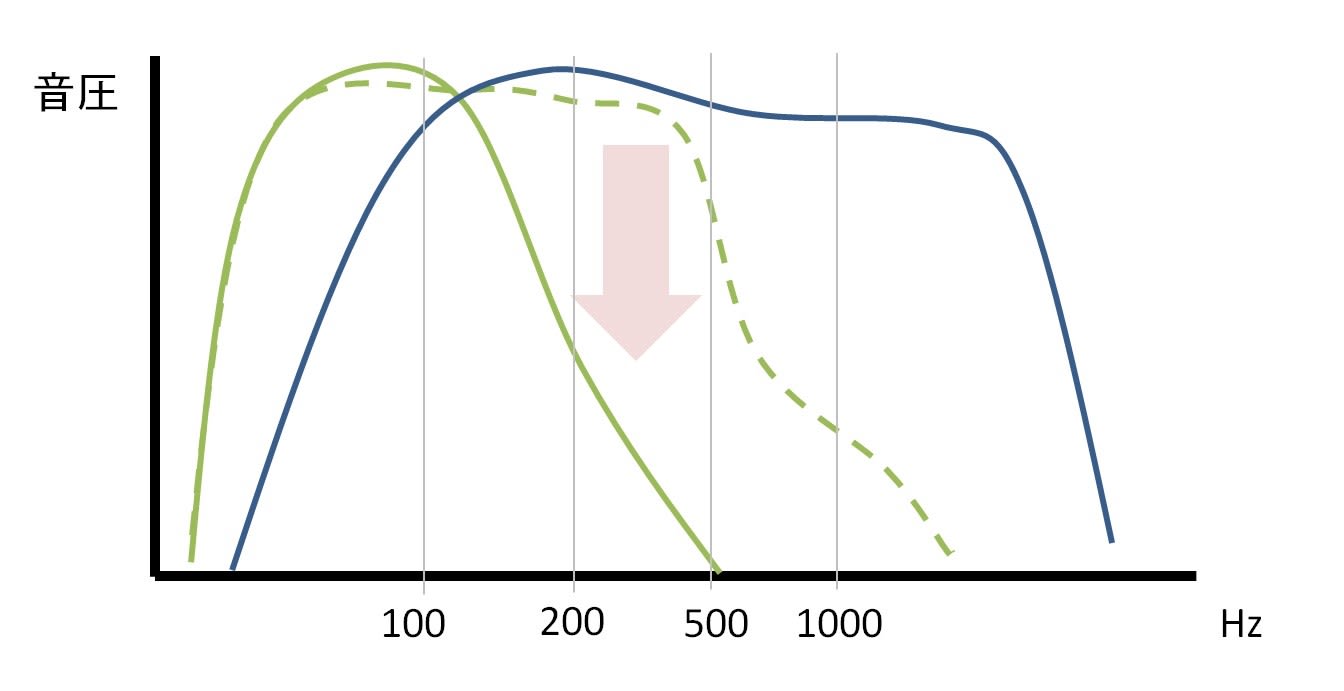

まず、軸上1m特性の結果を、共鳴管の断面積の順に並べてみましょう。

![]()

このままの状態では見にくいので、

共鳴周波数の80Hzを基準として、中音域音量からどれだけ下がったかを数値化してみます。

![]()

![]()

どうでしょうか?

400%(振動板面積の4倍)までは、管の面積の増大に従って音圧が上がっていきますが、

800%になる頃には、ややその音圧増大がスポイルされたように見えます。

先の想像のとおり、やはり「太くしたら太くしただけ低音が増える」というのは間違いで、

「管を太くしても、ある程度以上は低音が増えにくくなる(サチる)領域がある」というのが本当のようです。

--------------------------------

開口部特性から言えること

さて、これを開口部(管の末端)での周波数特性から見たらどうでしょうか?

![]()

確かに、断面積が400%~800%の太い管では、共鳴ピーク(80Hz)が見えますが、

断面積が72%~200%の細い管では、共鳴ピークは見えず曖昧です。

このような断面積が小さい例での結果は、

もはや200~500Hzの倍音のほうがリッチに出ているような感じです。

それでは、細い管では共鳴は起こっていないのでしょうか?

これは、ユニット近接特性とインピーダンス特性から明らかになります。

--------------------------------

ユニット近接特性、インピーダンス特性から言えること

まず先に大前提を言いますと、

「共鳴が起こると、(共鳴周波数での)振動板の振幅は小さくなる」という事があります。

長岡先生は「"空振り"が無くなったから」と説明した現象で、

これはバスレフ型でもバックロードホーン型でも確認できます。

もう少し原理に基づいて説明するのであれば、

振動板が振動するエネルギーが、共鳴のエネルギーに移った。と言うこともできるでしょうか。

つまり、ユニット近接特性でのディップは、振動板の振幅の低減、つまり共鳴が起こったことの証明になる、という訳です。

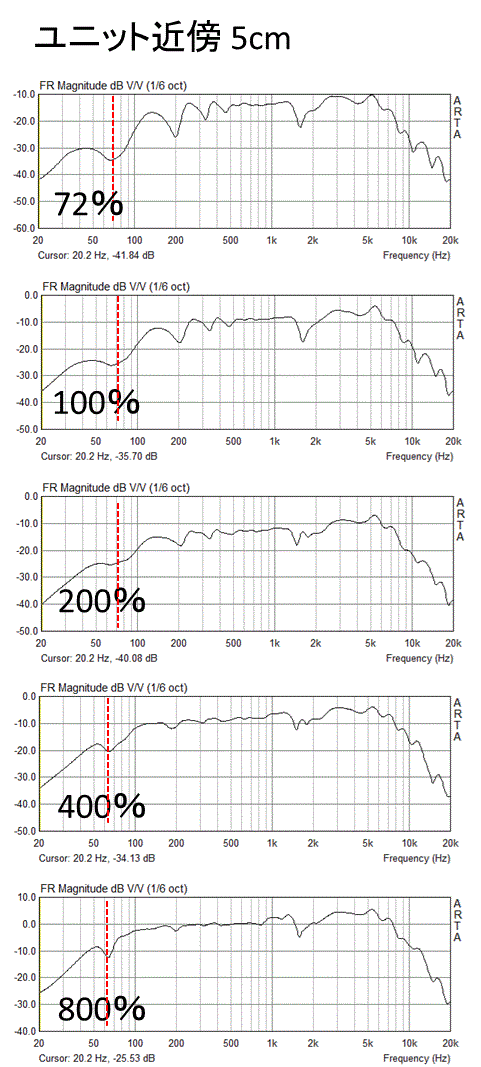

では、ユニット近接特性を見てみましょう。

![]()

72%や、100%の細い管では、

モッコリとしたブロードなディップが共鳴周波数(80Hz)にあるのに対し、

400%や800%の太い管では、

キュッと小さく鋭い、三角形型のディップが、共鳴周波数にあるのが分かりますね。

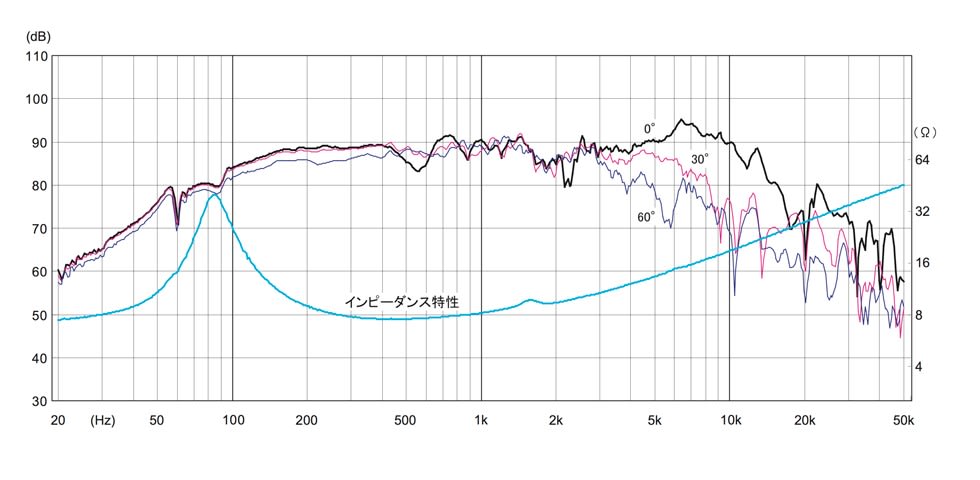

次に、インピーダンス特性を見てみましょう。

![]()

インピーダンス特性は、見方が慣れないかもしれませんが、

「ユニットの振幅が(想定より)大きくなった時、逆起電力が強く起こり、それが電気抵抗(インピーダンス、Ω)の上昇のように見える。」というのが簡単な説明でしょうか。

今回は、先ほど話したように「振幅が小さくなるところ(共鳴が起きている周波数)」を見るのがポイントなので、

インピーダンスのディップに着目します。

こうしてインピーダンスを見ると・・・

72%~200%の細い管では、

ブロードなディップ(吊り橋のロープのような形?)ですね。

400%~800%の太い管では、

細く鋭いディップ(渓谷のような形?)です。

これは、先のユニット近接特性と同じような変化です。

実は、インピーダンスの形状と、ユニット近接特性はかなり相関があると感じていまして、

インピーダンスを測定する手間や装置がないときは、ユニット近接の周波数特性で代用するのも手かと思います。

--------------------------------

結果のまとめ

結果をまとめると、

・ある程度以上の太さでは、太さに比例して低音が増えなくなる。

・細い管ではブロードな共鳴、太い管では鋭くピーキーな共鳴となる。

といったところでしょうか。

なんだか当たり前な結果ですみません(汗)

--------------------------------

その原理は?

ここからが難しいところですが、

ユニットの立場から考えて、以下のように解釈しています。

<細い管のとき(200%以下)>

スピーカーユニットにとっては完全に共鳴をコントロールしている状態。

つまるところ、インピーダンスのディップは大きく、共鳴をガッチリ抑え込んでいる状態だと思います。

そのために、共鳴の(管開口部での)音圧ピークはブロードで、

音圧も控えめとなります。

<太い管のとき(400%以上)>

スピーカーユニットより、管(エンクロージュア)の共鳴が主体になっている状態。

つまり、スピーカーユニットが放った音圧により共鳴が始まり、スピーカーユニットはその共鳴の影響を受動的に受けているような状態だと思います。

そのために、共鳴の(管開口部での)音圧ピークはピーキーで鋭く、

音圧は、しっかりとした共鳴増幅がえられ、十分な量感となります。

--------------------------------

最適断面積は?

これはもっと難しい問題です(笑)

私は、共鳴を利用して(ある種バスレフ型と同じような発想で)、十分な低音量感を確保するのが目的なので、

共鳴管は比較的太め(400%前後の状態)に設定するのが良いと思っています。

実際の音も、深みがありフワッっと押し寄せる低音は、実に聴いていて気持ち良いものです。

もちろん、今回の800%の事例のように、

低音量感を増幅するには『非効率な大きさ』というのもあるので、注意が必要です。

大きすぎるエンクロージュアは、「板鳴り」や「フラッターエコー(管の横方向)」など、様々な害悪をも引き起こします。

何事にも加減が必要かと思います。

一方で、200%~300%という定説の値も、十分に一理あるとも言えます。

この断面積は、先の作例ではユニットがしっかり共鳴管をコントロールできている、という状態でしたね。

実際の音も、共鳴管の共鳴臭さを感じず、良質な密閉型のような感じでした。

長岡先生は、このレスポンスの良い音に着目して、低音量感を若干犠牲にすることは承知で、この値を選択したのかもしれません。

さらには、「ウーハー」のように既に十分な低音量感があり、(振動板が重く)容易に共鳴が得られるユニットも、200~300%の断面積で、好ましい共鳴が得られることもありました。最適な断面積とは、ユニットの特性にも影響があるものだと思います。

まあ、そんな訳なので、

好きな太さでいいんじゃね?

という結論です(笑)

もし、しっかり作り込むのであれば、

200~400%ぐらいの値で数種類の試作箱を作るのがオススメかもしれません。

----------------------------

さて、次回は、いよいよ具体的な作り込みに入ってきます。

実際の箱は直管でなく、折り返し構造を含む管です。

これがどう音に影響するのか、見ていこうと思います。

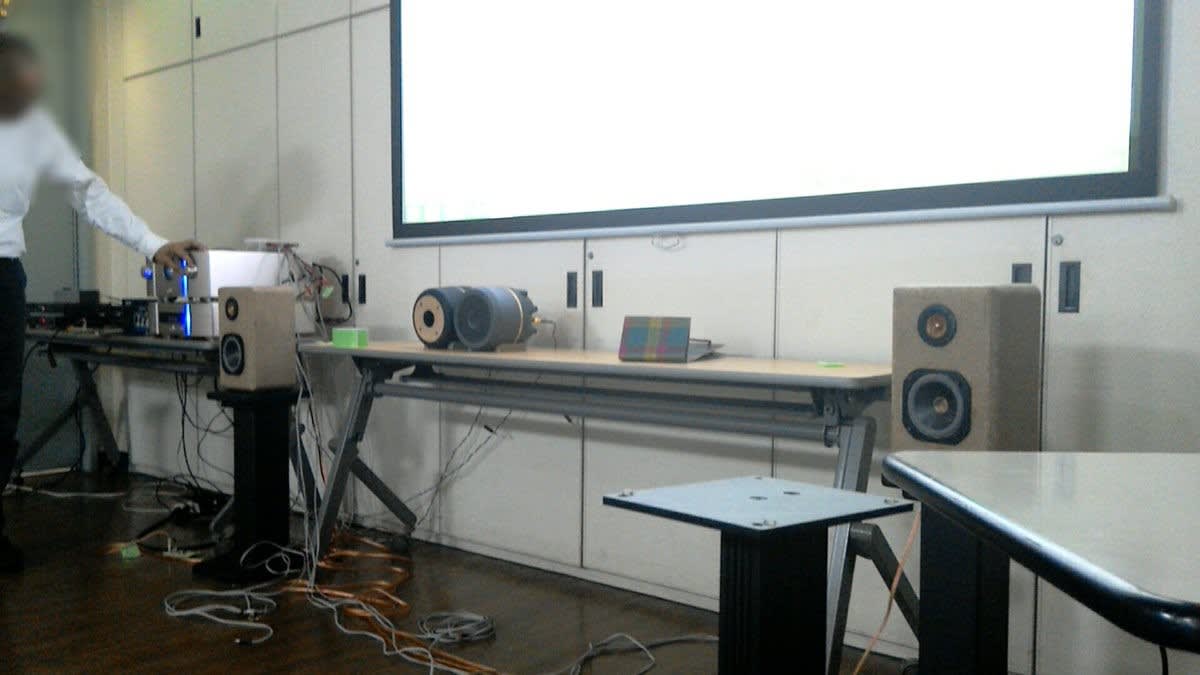

![]()

![]()

(商品ページより)

(商品ページより)

(実験中の試聴室・・・)

(実験中の試聴室・・・) (表紙イメージ、仮)

(表紙イメージ、仮)

諏訪湖SAから望む諏訪湖

諏訪湖SAから望む諏訪湖