製作した自作スピーカーを譲ったり、設計のお手伝いをしたり・・・という機会があったので日記に書き留めておきます。

~S-044について~

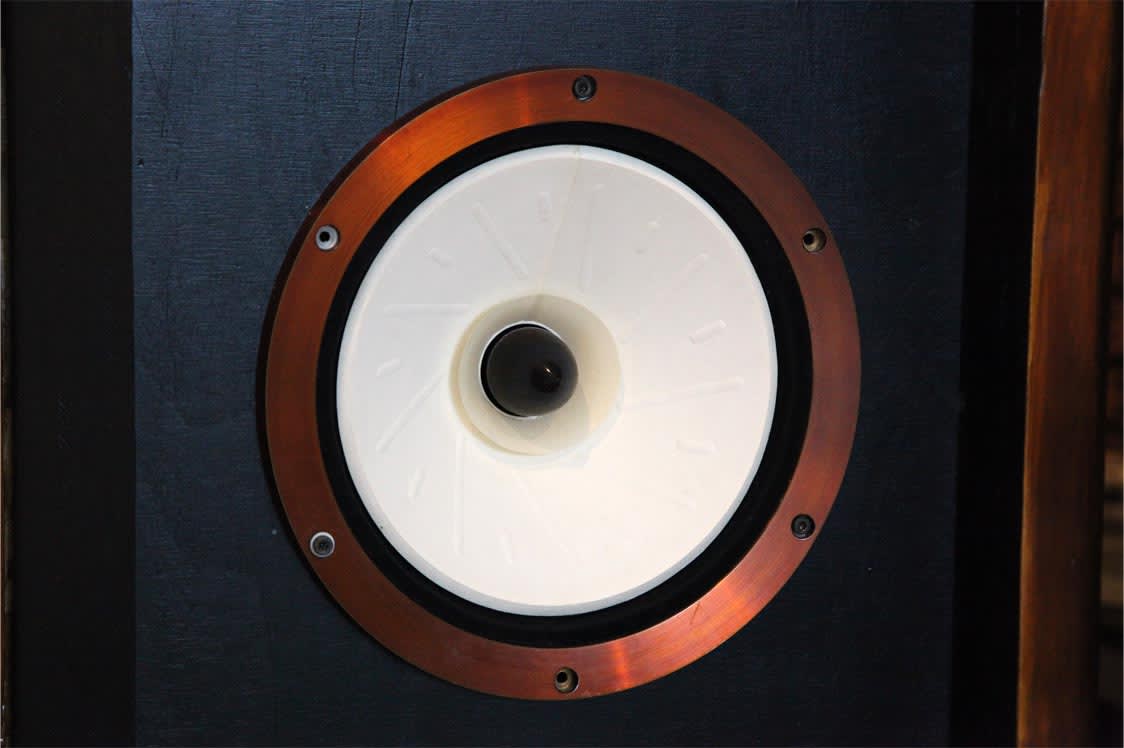

2015年ミューズの方舟コンテストの試作のなかで生まれたS-044は、ユニット交換やエンクロージュアの検討を経て、だいぶ良い音が出るようになってきました。

このことを、最近オーディオに興味をもった会社の後輩H氏に話をしたところ、「ぜひ譲ってください!」という流れに。

そんなわけで、嫁入り決定です!

カノン宅

![]()

↓

H氏宅

![]()

初めてのオーディオとのことだったので、マランツのプリメインアンプ「PM7005」も同時購入したとのこと。

「普通のTV番組が、映画館で見てるみたいな音になった!」と喜んでもらえたのでまずは一安心。

搭載したユニットのFOSTEX FE103Solが優秀なのは言うまでもなく、

試行錯誤したエンクロージュアも相まって、フルレンジとは思い難いワイドレンジなシステムになっていると思います。

どうでもいいことですが、

もし今後、H氏がスピーカーを買い替えることがあったら、どの価格帯の製品を買うのか気になるところです(笑)

~S-045について~

「スワン・ザ・バスレフ」として各所で発表していたS-045ですが、

塩ビ管スピーカーOFF会で試聴されたYさんから、「FE103Solで同様のものを作ってみたい」とご連絡を頂きました。

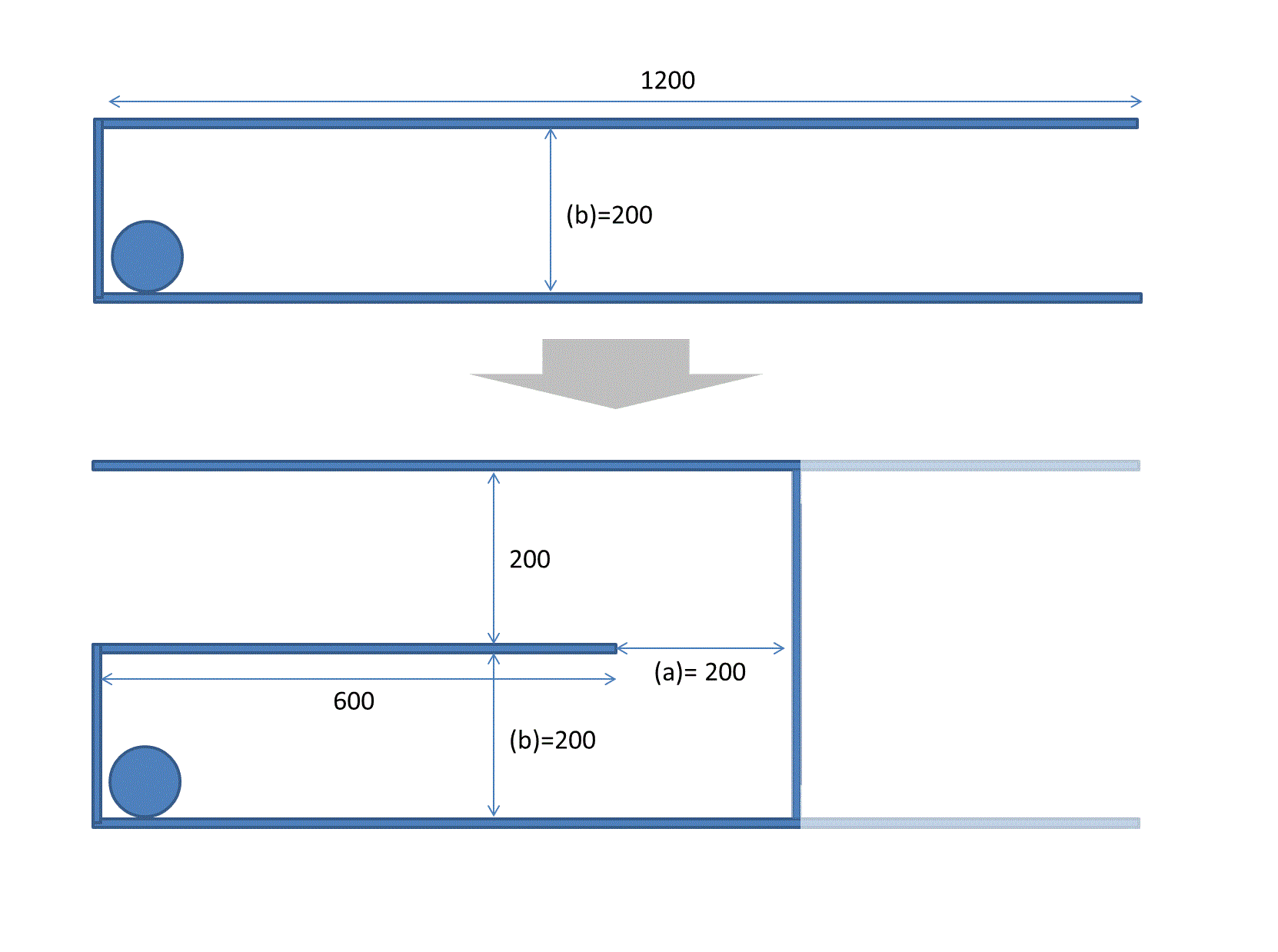

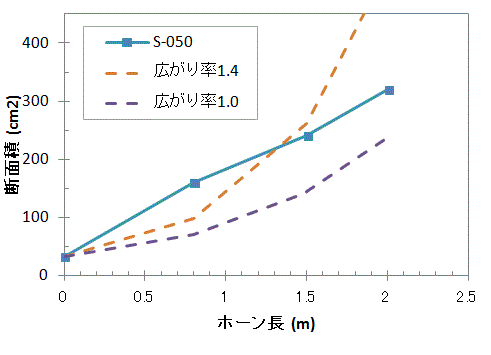

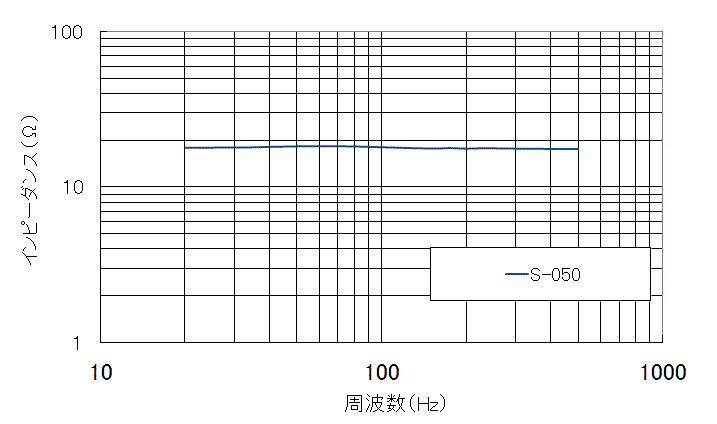

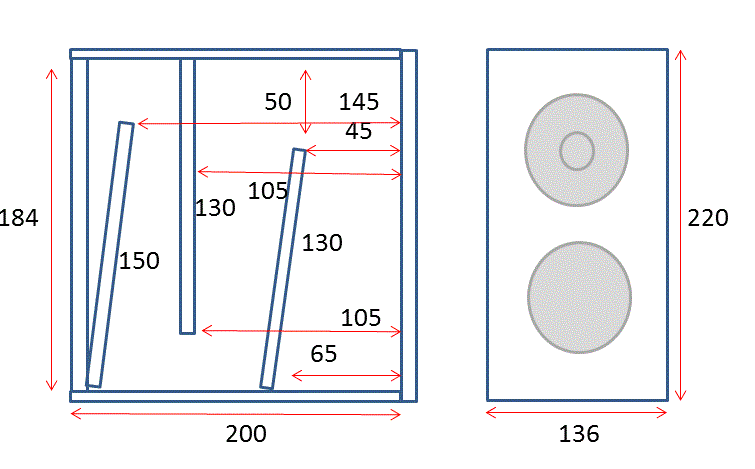

そこで、私からこんな感じの設計を提案させて頂きました。

この辺の設計手法は2015年のstereo誌への私の投稿記事に基づくものです。

![]()

プロの木工家のYさんは、

製作も見事なものです。

![]()

![]()

![]()

写真でみても分かる通り、

私の作った「スワン・ザ・バスレフ」と比べても明らかに高精度な作りこみです!

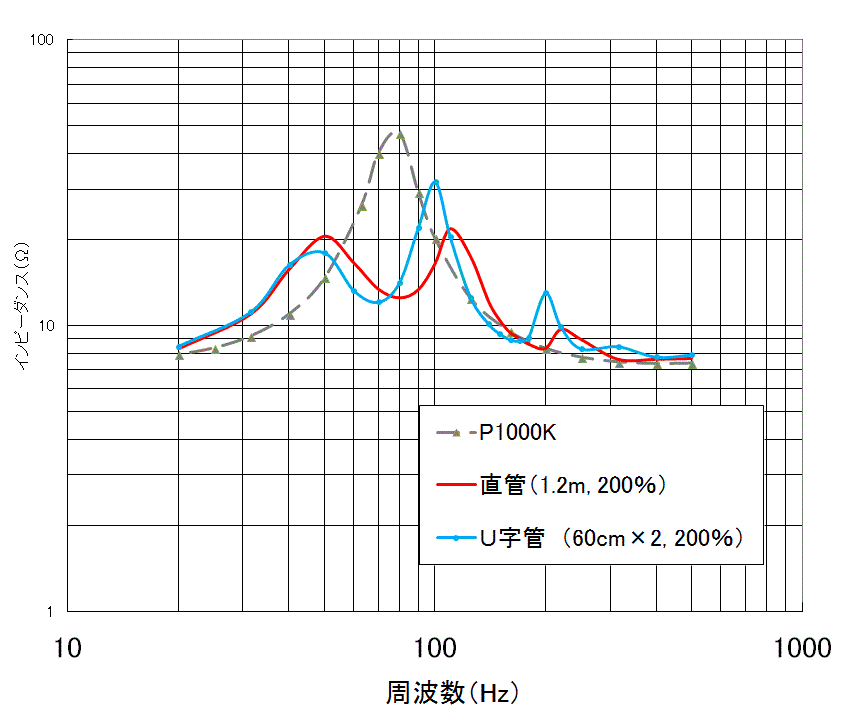

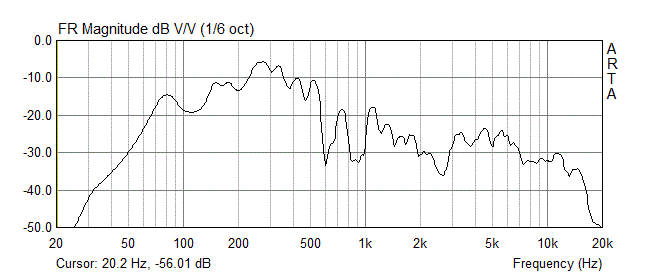

ダクトのチューニングに関しては、VU65では低音がダボつくようで、

VU50(長さ6.5cm)に落ち着いたとのこと。

今後、塗装も予定されているとのことで、まだまだクオリティが上がっていきそうです!

さて、そんなカノン5Dですが、

ここ数か月間は最新作「S-048」に全力投入でした。

そのお話は、また次回以降に書いていこうと思います。

~S-044について~

2015年ミューズの方舟コンテストの試作のなかで生まれたS-044は、ユニット交換やエンクロージュアの検討を経て、だいぶ良い音が出るようになってきました。

このことを、最近オーディオに興味をもった会社の後輩H氏に話をしたところ、「ぜひ譲ってください!」という流れに。

そんなわけで、嫁入り決定です!

カノン宅

↓

H氏宅

初めてのオーディオとのことだったので、マランツのプリメインアンプ「PM7005」も同時購入したとのこと。

「普通のTV番組が、映画館で見てるみたいな音になった!」と喜んでもらえたのでまずは一安心。

搭載したユニットのFOSTEX FE103Solが優秀なのは言うまでもなく、

試行錯誤したエンクロージュアも相まって、フルレンジとは思い難いワイドレンジなシステムになっていると思います。

どうでもいいことですが、

もし今後、H氏がスピーカーを買い替えることがあったら、どの価格帯の製品を買うのか気になるところです(笑)

~S-045について~

「スワン・ザ・バスレフ」として各所で発表していたS-045ですが、

塩ビ管スピーカーOFF会で試聴されたYさんから、「FE103Solで同様のものを作ってみたい」とご連絡を頂きました。

そこで、私からこんな感じの設計を提案させて頂きました。

この辺の設計手法は2015年のstereo誌への私の投稿記事に基づくものです。

プロの木工家のYさんは、

製作も見事なものです。

写真でみても分かる通り、

私の作った「スワン・ザ・バスレフ」と比べても明らかに高精度な作りこみです!

ダクトのチューニングに関しては、VU65では低音がダボつくようで、

VU50(長さ6.5cm)に落ち着いたとのこと。

今後、塗装も予定されているとのことで、まだまだクオリティが上がっていきそうです!

さて、そんなカノン5Dですが、

ここ数か月間は最新作「S-048」に全力投入でした。

そのお話は、また次回以降に書いていこうと思います。

(写真はPhile-web記事より)

(写真はPhile-web記事より)