さて、後編のスタートです。

ひでじさん の作品は、今回唯一のコアキシャルタイプ「C172PP」。

![]()

直前まで微調整を重ねたというネットワークは、

ウーハーをフルレンジ駆動+PST回路を用いたもの。

関連ブログ記事

さらに、箱の角を綺麗に落としてあり、音の回折効果や箱強度への対策もバッチリです。

関連ブログ記事

![]()

まず一聴して伸びやかなサウンドで、特に女性ボーカルは魅力的です。

箱設計は普通のバスレフ型ながら、17cmユニットから深みのある低音を引き出すことに成功していました。

ホテフカルフォルニアは、誇張されることなく、ナチュラルな楽器表現が感じられ、音楽としての深みを感じさせるサウンドです。メロディラインの音色もよく、観客の歓声もどことなく色彩感豊か。これは箱構造とネットワークのお蔭なのでしょう。

お次は、Daphnisさんの3way。

![]()

側面に17cmのウーハーを構え、同じケブラーの10cmミッドウーハーを支える設計となっているようです。

![]()

流石の3wayで、低音も大型機らしいものです。

オーケストラは細かい情報を伝え、グランカッサもしっかりとした表現ができていました。

40Hz台の音が出せることで、100Hz付近を必要以上に厚くする必要がないために、スッキリとした重低音ながらバランスがとれていました。この辺は大型機ならではのチューニングだと思います。

バイオリンとチェンバロでは、ケブラーのmidレンジから出てくる濃く・実体感のあるサウンドが印象的でした。チェンバロの捉え方(鳴らし方)は人それぞれですが、本作からは誇張感のない自然な佇まいの音が出ていました。3wayはネットワーク設計などが大変なのですが、それを見事にこなしていることに感心です。

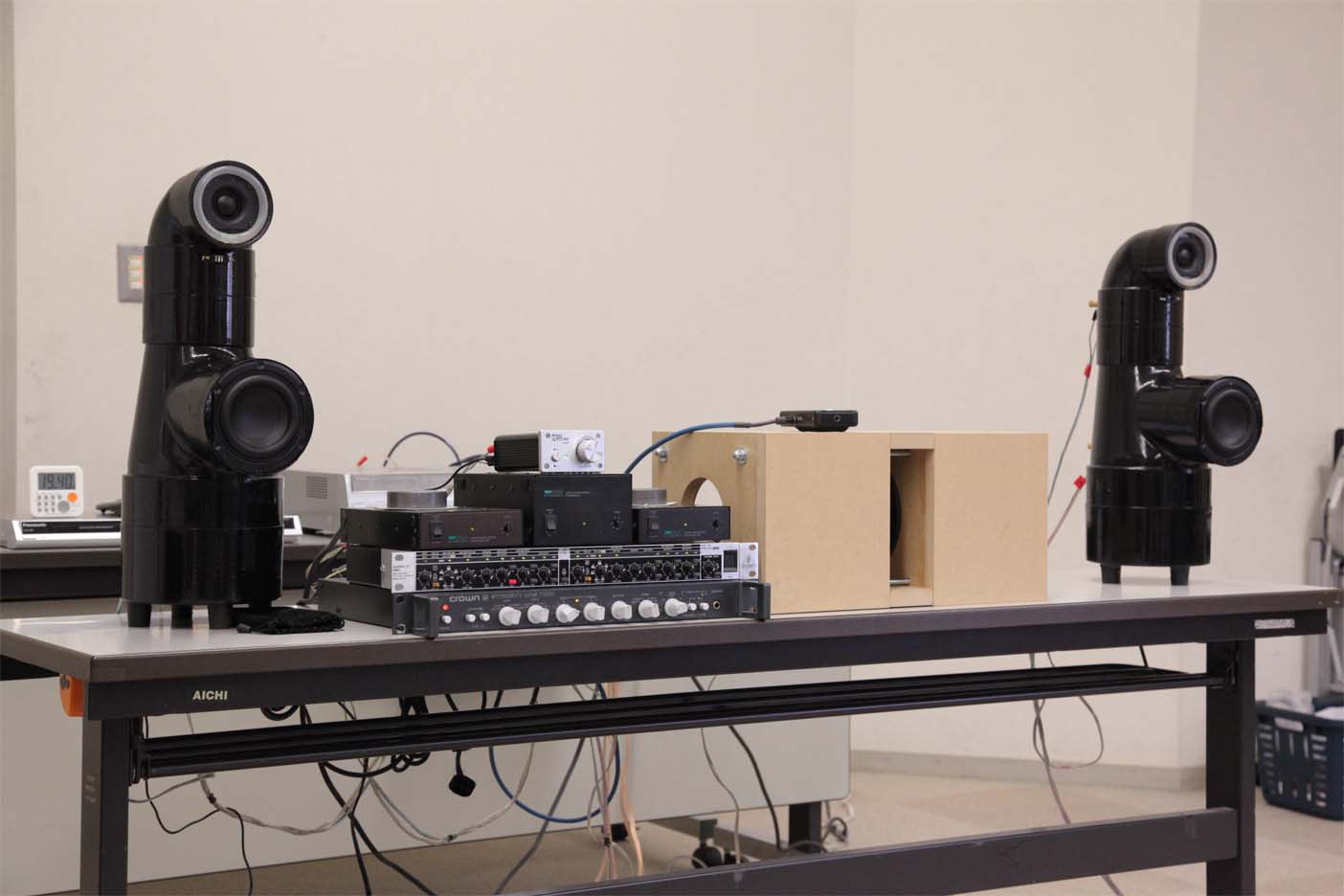

いよいよ終盤に近くなり、S.O.さんの「3Dシステム」の登場です。

![]()

木目調の仕上げの中高域部に、FOSTEXのFW208Nを採用したサブウーハーが加わります。

サブウーハーとは100Hzでクロスされ、自作のチャンデバで18dB/oct.でつながっています。

製作記事

![]()

まず、中高音部だけ聴くと、しっかりとしたバスレフ型の設計となっていることが分かります。80Hz付近まで厚みのある音圧が確保され、比較しなければ「これだけでも十分では?」という声も聞こえてきそうです。

さらにサブウーハーをアドオンすると(中高音部は密閉型へチェンジ)、極めてワイドレンジなシステムが完成します。色づけを殆ど感じさせないサウンドで、ホーン型であるFT-96Hの音もシームレスにつながっているのには驚きました。

鬼太鼓座などのデモもありましたが、20cmウーハーの威力は凄かったですね。

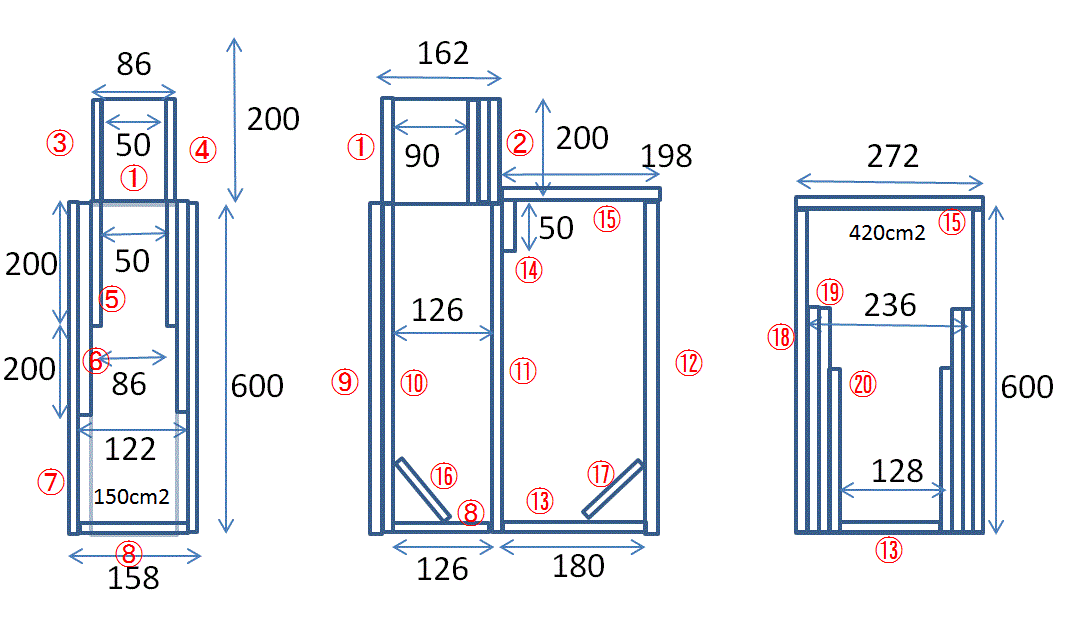

そして、Takeさんの3wayシステム。

![]()

midとHighは、昨年のものを流用。

今年は、17cmウーハーDCU-171PPを二発使用した低音部が加わりました。

製作記事

左右に設けたユニットは、金属でガッチリと固定され、

内部背圧の影響を受けにくい、円筒形のエンクロージュアで支持されます。

![]()

中高音部は、昨年同様の美しい流線型。これが良い音へのポイントだとか。

家具屋で購入した材料とのことでしたが、現在は入手困難!?

![]()

流石の本格派3wayシステムだけあって、輪郭のハッキリとしたサウンド。大音量でも全く滲むことなく、耳あたりも良いのです。パーカッション系であっても、長岡系D-58と比較しうるサウンドに驚きました。

女性JAZZボーカルでは、リアリティが高く、良い意味でモニターライクな音調です。クラッシックもエネルギー感に富み、大型スピーカーらしさを感じると共に、中低域の滲みや低域のモタつきは皆無なのは見事でした。

さて、この後はParcAUDIOの富家さんからの、センターキャップの比較試聴があり、

ラストの発表としてA&Cオーディオ島津氏(Hippoさん)の3wayシステム(開発中)の紹介がありました。

![]()

特徴としては、Midレンジ(DCU-F121P)に後面解放構造を使用しており、いわゆる「音離れ」を重視した設計となっているということ。

関連の連載記事

実際に聴くと、クラッシックなど広い音場感が感じられ、狭い部屋であっても豊かなサウンドを楽しむことができるシステムになっています。MidレンジのDCU-F121Pは、フルレンジで使用すると癖っぽい音が多少あるのですが、今回はツイーターが付属することで自然なレンジの拡大を実現していました。

本作は10cmウーハー×2発なので、一般的な家庭の部屋サイズで能力を発揮できる、むしろ使いやすい故に高音質を狙いやすいシステムになっていると感じました。セット販売での特別価格も予定しているとのことで、お得な商品になりそうですね。

毎年恒例のParcサウンド鑑賞会も、これで終了。

今年はとくにレベルが高く、ParcAudioのユニットを上手く使いこなしている作品が多かったと感じました。また来年も期待したいですね!

ひでじさん の作品は、今回唯一のコアキシャルタイプ「C172PP」。

直前まで微調整を重ねたというネットワークは、

ウーハーをフルレンジ駆動+PST回路を用いたもの。

関連ブログ記事

さらに、箱の角を綺麗に落としてあり、音の回折効果や箱強度への対策もバッチリです。

関連ブログ記事

まず一聴して伸びやかなサウンドで、特に女性ボーカルは魅力的です。

箱設計は普通のバスレフ型ながら、17cmユニットから深みのある低音を引き出すことに成功していました。

ホテフカルフォルニアは、誇張されることなく、ナチュラルな楽器表現が感じられ、音楽としての深みを感じさせるサウンドです。メロディラインの音色もよく、観客の歓声もどことなく色彩感豊か。これは箱構造とネットワークのお蔭なのでしょう。

お次は、Daphnisさんの3way。

側面に17cmのウーハーを構え、同じケブラーの10cmミッドウーハーを支える設計となっているようです。

流石の3wayで、低音も大型機らしいものです。

オーケストラは細かい情報を伝え、グランカッサもしっかりとした表現ができていました。

40Hz台の音が出せることで、100Hz付近を必要以上に厚くする必要がないために、スッキリとした重低音ながらバランスがとれていました。この辺は大型機ならではのチューニングだと思います。

バイオリンとチェンバロでは、ケブラーのmidレンジから出てくる濃く・実体感のあるサウンドが印象的でした。チェンバロの捉え方(鳴らし方)は人それぞれですが、本作からは誇張感のない自然な佇まいの音が出ていました。3wayはネットワーク設計などが大変なのですが、それを見事にこなしていることに感心です。

いよいよ終盤に近くなり、S.O.さんの「3Dシステム」の登場です。

木目調の仕上げの中高域部に、FOSTEXのFW208Nを採用したサブウーハーが加わります。

サブウーハーとは100Hzでクロスされ、自作のチャンデバで18dB/oct.でつながっています。

製作記事

まず、中高音部だけ聴くと、しっかりとしたバスレフ型の設計となっていることが分かります。80Hz付近まで厚みのある音圧が確保され、比較しなければ「これだけでも十分では?」という声も聞こえてきそうです。

さらにサブウーハーをアドオンすると(中高音部は密閉型へチェンジ)、極めてワイドレンジなシステムが完成します。色づけを殆ど感じさせないサウンドで、ホーン型であるFT-96Hの音もシームレスにつながっているのには驚きました。

鬼太鼓座などのデモもありましたが、20cmウーハーの威力は凄かったですね。

そして、Takeさんの3wayシステム。

midとHighは、昨年のものを流用。

今年は、17cmウーハーDCU-171PPを二発使用した低音部が加わりました。

製作記事

左右に設けたユニットは、金属でガッチリと固定され、

内部背圧の影響を受けにくい、円筒形のエンクロージュアで支持されます。

中高音部は、昨年同様の美しい流線型。これが良い音へのポイントだとか。

家具屋で購入した材料とのことでしたが、現在は入手困難!?

流石の本格派3wayシステムだけあって、輪郭のハッキリとしたサウンド。大音量でも全く滲むことなく、耳あたりも良いのです。パーカッション系であっても、長岡系D-58と比較しうるサウンドに驚きました。

女性JAZZボーカルでは、リアリティが高く、良い意味でモニターライクな音調です。クラッシックもエネルギー感に富み、大型スピーカーらしさを感じると共に、中低域の滲みや低域のモタつきは皆無なのは見事でした。

さて、この後はParcAUDIOの富家さんからの、センターキャップの比較試聴があり、

ラストの発表としてA&Cオーディオ島津氏(Hippoさん)の3wayシステム(開発中)の紹介がありました。

特徴としては、Midレンジ(DCU-F121P)に後面解放構造を使用しており、いわゆる「音離れ」を重視した設計となっているということ。

関連の連載記事

実際に聴くと、クラッシックなど広い音場感が感じられ、狭い部屋であっても豊かなサウンドを楽しむことができるシステムになっています。MidレンジのDCU-F121Pは、フルレンジで使用すると癖っぽい音が多少あるのですが、今回はツイーターが付属することで自然なレンジの拡大を実現していました。

本作は10cmウーハー×2発なので、一般的な家庭の部屋サイズで能力を発揮できる、むしろ使いやすい故に高音質を狙いやすいシステムになっていると感じました。セット販売での特別価格も予定しているとのことで、お得な商品になりそうですね。

毎年恒例のParcサウンド鑑賞会も、これで終了。

今年はとくにレベルが高く、ParcAudioのユニットを上手く使いこなしている作品が多かったと感じました。また来年も期待したいですね!