2012年3月4日に書いた日記では、

共鳴管型スピーカー「W-tone」のユニットを「ALPINE DLS-108X」から「FOSTEX FE103M」へ変更したことを書きました。

http://blog.goo.ne.jp/4g1g4g0/e/f92dd779eb86c73d43ef8afedb452426

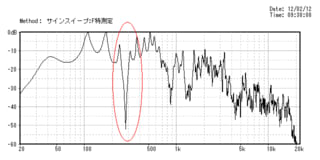

しかし、この状態ではホーン開口部の特性に大きなディップが確認され、貧相な低音量感に拍車をかける形となってしまいました。

(↓管開口部特性。図中赤丸部)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これは、管端から30cm程離れたところにユニットが取り付けてある為でです。

そこでユニット位置を管端に移動することで、ディップの解消を狙いました。

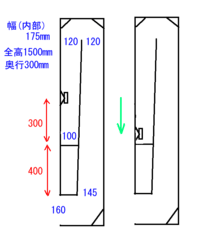

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(左がbefore。右がafter。)

写真では、こちらが施工前。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以前のユニット取付位置に板を貼り付け、

その下(内部では管端)に、ユニットを取り付けます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

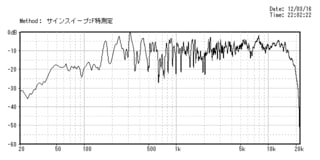

それでは、測定結果を。

軸上1m

Image may be NSFW.

Clik here to view.

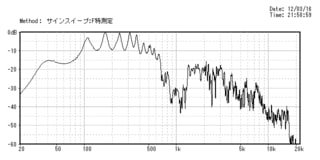

ユニット直前

Image may be NSFW.

Clik here to view.

開口部

Image may be NSFW.

Clik here to view.

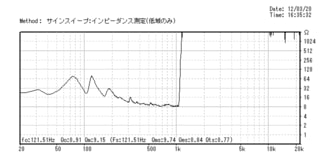

インピーダンス特性(測定ミス?)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まず、軸上1m特性は施工前と余り変化はなく、150Hz程度までフラットで、そこからストンと落ちた後、だらだらと40Hz付近まで伸張しているのが分かります。

ユニット直前は、施工前後で殆ど違いが分かりません。ディップの位置から、共振周波数が35Hzと110Hzだと分かりますね。

管開口部の特性では、施工前後で大きな差がありました。

以前あった180Hz付近の大きな谷は消え去り、500Hz付近から40Hz付近まで綺麗に山が並んでいる様子が分かります。これはユニットが管端に移動したことによる効果でしょう。

インピーダンス特性は、やや不完全な測定系だったため参考程度なのですが、

40Hz、110Hz、180Hz、240Hz、300Hzにディップが確認され、これらは管開口部特性の山(=共振)と上手く対応させることができますね。

音としての変化ですが、なかなか好感触でした。気になっていた低音の細さが和らぎ、バランスは上々です。重低音も感じられ、共鳴管として成功しているようです。

一方で、「重低音まで豊かな低音量感」と言うまでには至らず、やはり低音不足が気になります。壁に近づけた位置で使用すれば、なんとか誤魔化せるかなぁ〜という感じです。

さらに、ユニットが管(断面積175cm2、振動板の約3.5倍)をドライヴできていないようで低音に重ったるさが散見されます。共鳴管方式は低音の軽さが利点なので、これでは幻滅ですね。

この辺は、FE103Mと共鳴管型の「相性の限界」みたいなもので、改善するのは難しそうです。改善策としては、ユニットをTangBandやFOSTEXの新FFシリーズのような量感を稼ぎやすいタイプにするか、FE103Mのためにバックロードホーン箱を用意するかでしょう。

次回は、ユニットをFE103M(10cmフルレンジ)から、FE168EΣ(16cmフルレンジ)に変更して、より強力に共鳴管をドライヴしてみます!

共鳴管型スピーカー「W-tone」のユニットを「ALPINE DLS-108X」から「FOSTEX FE103M」へ変更したことを書きました。

http://blog.goo.ne.jp/4g1g4g0/e/f92dd779eb86c73d43ef8afedb452426

しかし、この状態ではホーン開口部の特性に大きなディップが確認され、貧相な低音量感に拍車をかける形となってしまいました。

(↓管開口部特性。図中赤丸部)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これは、管端から30cm程離れたところにユニットが取り付けてある為でです。

そこでユニット位置を管端に移動することで、ディップの解消を狙いました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(左がbefore。右がafter。)

写真では、こちらが施工前。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以前のユニット取付位置に板を貼り付け、

その下(内部では管端)に、ユニットを取り付けます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

それでは、測定結果を。

軸上1m

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ユニット直前

Image may be NSFW.

Clik here to view.

開口部

Image may be NSFW.

Clik here to view.

インピーダンス特性(測定ミス?)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まず、軸上1m特性は施工前と余り変化はなく、150Hz程度までフラットで、そこからストンと落ちた後、だらだらと40Hz付近まで伸張しているのが分かります。

ユニット直前は、施工前後で殆ど違いが分かりません。ディップの位置から、共振周波数が35Hzと110Hzだと分かりますね。

管開口部の特性では、施工前後で大きな差がありました。

以前あった180Hz付近の大きな谷は消え去り、500Hz付近から40Hz付近まで綺麗に山が並んでいる様子が分かります。これはユニットが管端に移動したことによる効果でしょう。

インピーダンス特性は、やや不完全な測定系だったため参考程度なのですが、

40Hz、110Hz、180Hz、240Hz、300Hzにディップが確認され、これらは管開口部特性の山(=共振)と上手く対応させることができますね。

音としての変化ですが、なかなか好感触でした。気になっていた低音の細さが和らぎ、バランスは上々です。重低音も感じられ、共鳴管として成功しているようです。

一方で、「重低音まで豊かな低音量感」と言うまでには至らず、やはり低音不足が気になります。壁に近づけた位置で使用すれば、なんとか誤魔化せるかなぁ〜という感じです。

さらに、ユニットが管(断面積175cm2、振動板の約3.5倍)をドライヴできていないようで低音に重ったるさが散見されます。共鳴管方式は低音の軽さが利点なので、これでは幻滅ですね。

この辺は、FE103Mと共鳴管型の「相性の限界」みたいなもので、改善するのは難しそうです。改善策としては、ユニットをTangBandやFOSTEXの新FFシリーズのような量感を稼ぎやすいタイプにするか、FE103Mのためにバックロードホーン箱を用意するかでしょう。

次回は、ユニットをFE103M(10cmフルレンジ)から、FE168EΣ(16cmフルレンジ)に変更して、より強力に共鳴管をドライヴしてみます!