サブウーハー製作の2回目。今回は、よりハイスピードな低音を求めたサブウーハー構想をやってみたいと思います。

ユニットの選定

「SW-1」のときはウーハーユニットを使ってサブウーハーを作りましたが、

さらなる軽い低音を求めて、フルレンジユニットを使います。

低音を再生するにあたって、フルレンジは、

Xmaxの小ささや、振動板強度の不足、耐入力の小ささなど不安な要素は多いのですが、

実際に聞くと、振動板の軽さからくる低音感が魅力的なのです。

たまたまFostexの16cmフルレンジが手元にあるのもあり、

今回はFE166NV2(FE166En)を使ってシミュレーションで様々な箱を検討してみます。

---------------------

密閉型

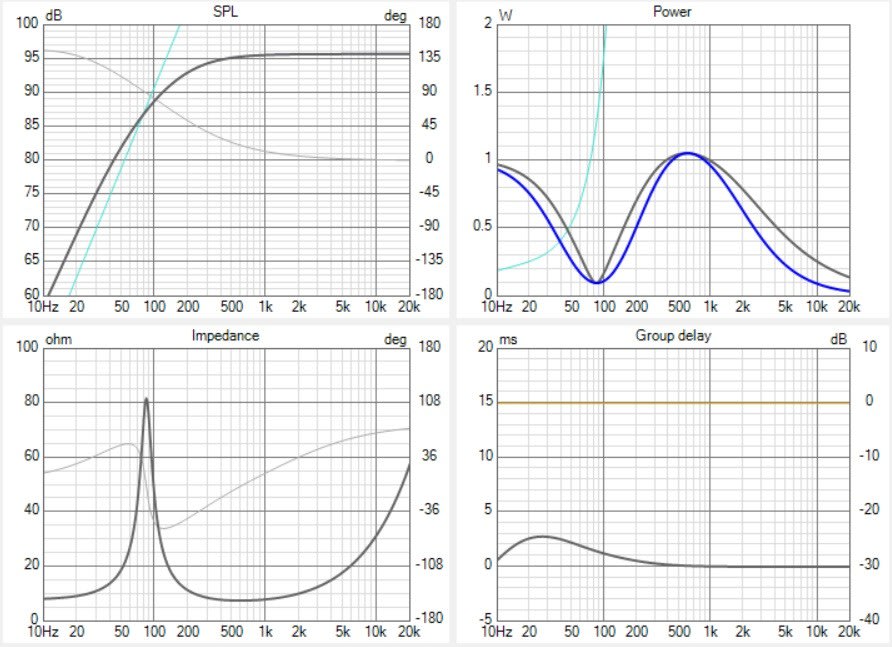

まずは、密閉型でシミュレーションしてみます。

まずはこれでざっくりとした傾向をつかみます。

Qtc=0.71 で V1=25L でした。

![]()

![]()

密閉型として典型的な低域特性になりました。なにも違和感のない特性ですね。

今回は、サブウーハーとしての利用を想定し、2次のハイカットを50Hzでかけます。

![]()

うむ。60Hzをピークに、-10dBで 20 ~ 220 Hzという特性になりました。

ただ、これで20Hzが出る訳ではないんですよね~。

密閉型でこういう特性の箱を作ると、ピークトップ周波数付近(ここでは60Hz付近)しか聞こえないパターンが多いです。

おそらく、ユニットからの歪の影響や、周波数特性の双方が影響していると思うのですが、以前のSW-1試作のときもこのパターンは良くなかったので今回はパスします。

---------------------

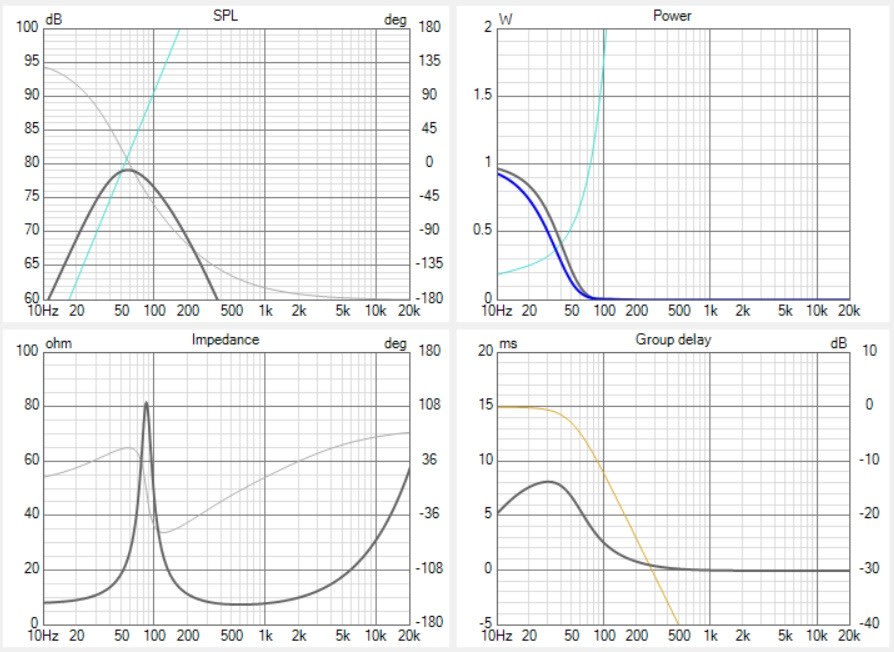

バスレフ型

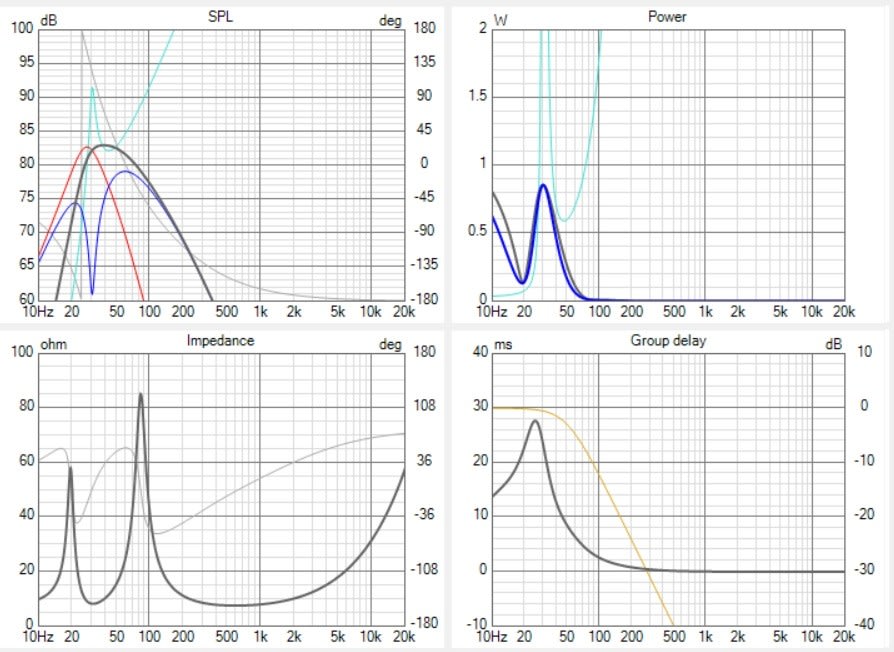

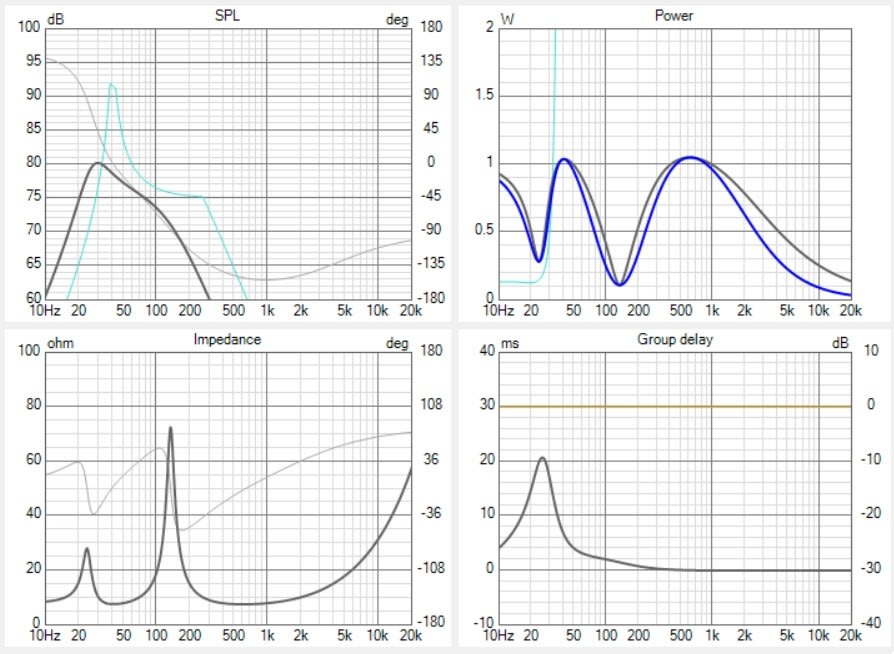

V1= 30L、fd=30Hz。カットオフは、変わらず2次の50Hzハイカットでシミュレーションしてみます。

![]()

![]()

意外と悪くないですね。

ちょっと大きめの箱になってるので、群遅延(Group delay)が28msと大きめなのが気になるところでしょうか。

まあ、こういう普通のバスレフ型だったら「SW-1」と同じなので、今回は別の方式でトライしてみようと思います。

---------------------

バンドパス型

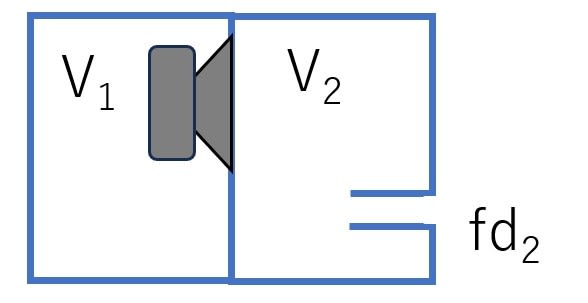

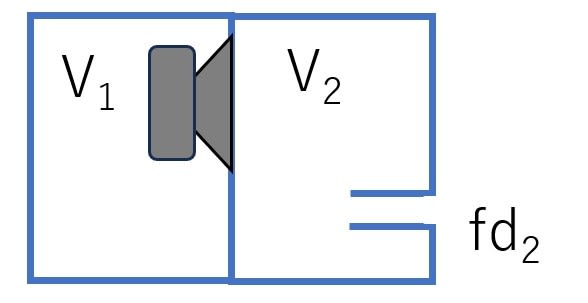

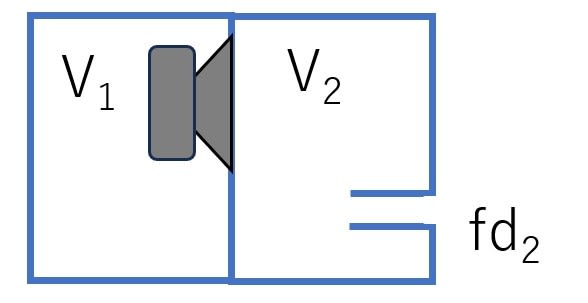

今回挑戦してみたかったのは、バンドパス型です。

以下に示すのは、4th order のタイプで、ASW型、もしくはケルトン型とも呼ばれます。

![]()

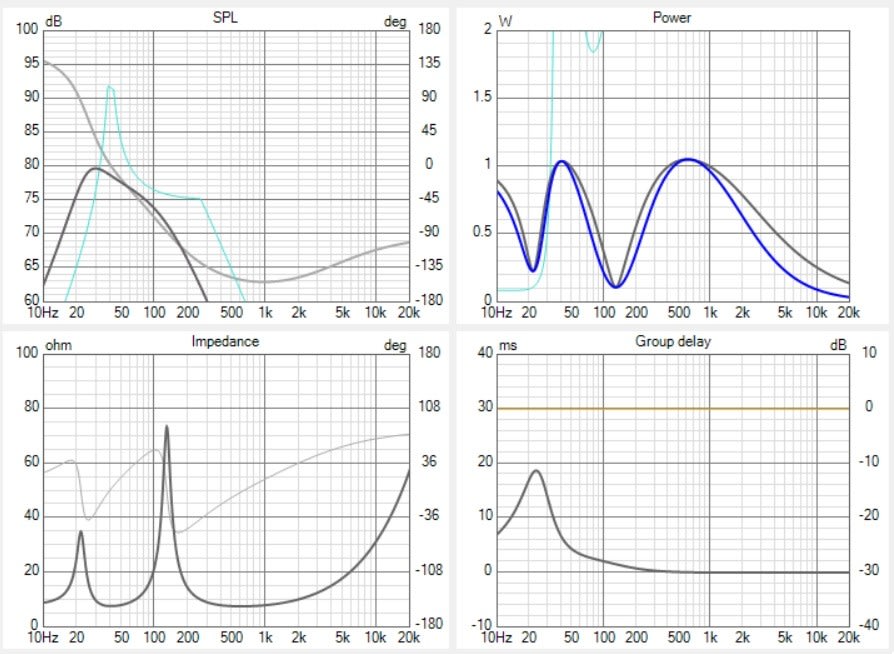

とりあえず、先ほどが30Lのバスレフ型だったので、総容量が同じになるようV1=10L、V2=20L。ダクトも同じくfd2=30Hzとしてシミュレーションしてみます。

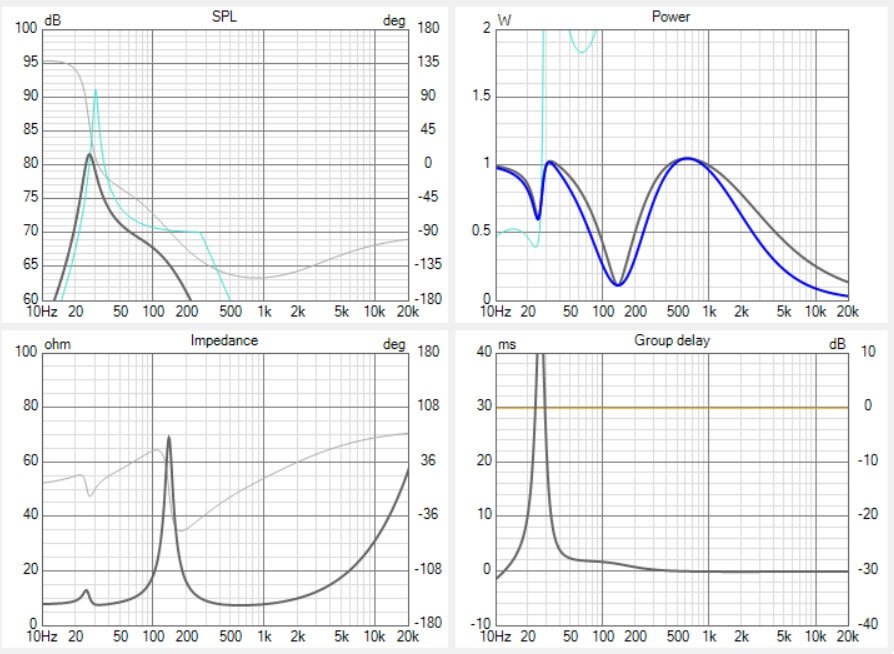

![]()

うーむ、これはいまいちですね。

周波数特性(SPL)は30Hzに鋭いピークが確認され、群遅延(Group delay)も40msまで増大してしまいました。(※群遅延ピークは28Hzなので、どこまで影響があるかは分かりませんが…)

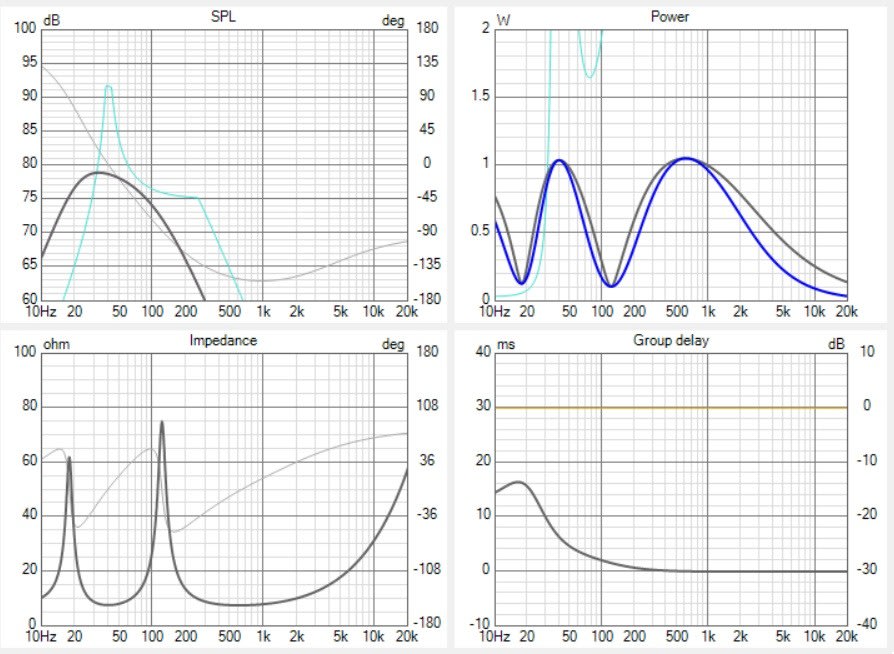

試しに、2つの空気室の容量を反転させてみます。

V1=10L、V2=20L ⇒ V1=20L、V2=10L

ユニットが入る密閉箱より、ダクトが付いている箱のほうが小さいことになりますね。

![]()

(ポート共振周波数がほぼ同一になるよう、VituixCADへの入力値はfd2=40Hzに改めています。)

二つの空気室容量を反転させたことで、周波数特性・群遅延共に、穏やかな特性にすることができました。

ついバスレフ共振を強く得ようとして、バスレフ箱側(V2)の容量を大きくしてしまいがちですが、素直な特性を狙うならばむしろ大きくすべきはユニット側(V1)の方なのかもしれません。

![]()

では、もっとV1を大きくしたらどうでしょうか?

V2=10L、fd2=40Hzで固定したまま、V1を 30L、50L、100L、1000Lに変えてみます。

V1= 30L

![]()

V1=50L

![]()

V1=100L

![]()

V1=1000L

![]()

V1=100Lを超えてくると、だいぶ穏やかな特性になってきますね。

現実的には、V1容量は50L程度といったところでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ

密閉型、バスレフ型、そしてバンドパス方式として、ケルトン型(ASW型)をシミュレーションしてみました。

とりあえず、V1=50L、V2=10L、fd2=40Hzで仮決定します。あとは試作してみてどういう結果になるかですね。

![]()

超低音域での平坦領域をより増やした設計案も用意しておきたいので、

次回はダブルバスレフに近い「DRW方式」を検討してみます。

ユニットの選定

「SW-1」のときはウーハーユニットを使ってサブウーハーを作りましたが、

さらなる軽い低音を求めて、フルレンジユニットを使います。

低音を再生するにあたって、フルレンジは、

Xmaxの小ささや、振動板強度の不足、耐入力の小ささなど不安な要素は多いのですが、

実際に聞くと、振動板の軽さからくる低音感が魅力的なのです。

たまたまFostexの16cmフルレンジが手元にあるのもあり、

今回はFE166NV2(FE166En)を使ってシミュレーションで様々な箱を検討してみます。

---------------------

密閉型

まずは、密閉型でシミュレーションしてみます。

まずはこれでざっくりとした傾向をつかみます。

Qtc=0.71 で V1=25L でした。

密閉型として典型的な低域特性になりました。なにも違和感のない特性ですね。

今回は、サブウーハーとしての利用を想定し、2次のハイカットを50Hzでかけます。

うむ。60Hzをピークに、-10dBで 20 ~ 220 Hzという特性になりました。

ただ、これで20Hzが出る訳ではないんですよね~。

密閉型でこういう特性の箱を作ると、ピークトップ周波数付近(ここでは60Hz付近)しか聞こえないパターンが多いです。

おそらく、ユニットからの歪の影響や、周波数特性の双方が影響していると思うのですが、以前のSW-1試作のときもこのパターンは良くなかったので今回はパスします。

---------------------

バスレフ型

V1= 30L、fd=30Hz。カットオフは、変わらず2次の50Hzハイカットでシミュレーションしてみます。

意外と悪くないですね。

ちょっと大きめの箱になってるので、群遅延(Group delay)が28msと大きめなのが気になるところでしょうか。

まあ、こういう普通のバスレフ型だったら「SW-1」と同じなので、今回は別の方式でトライしてみようと思います。

---------------------

バンドパス型

今回挑戦してみたかったのは、バンドパス型です。

以下に示すのは、4th order のタイプで、ASW型、もしくはケルトン型とも呼ばれます。

とりあえず、先ほどが30Lのバスレフ型だったので、総容量が同じになるようV1=10L、V2=20L。ダクトも同じくfd2=30Hzとしてシミュレーションしてみます。

うーむ、これはいまいちですね。

周波数特性(SPL)は30Hzに鋭いピークが確認され、群遅延(Group delay)も40msまで増大してしまいました。(※群遅延ピークは28Hzなので、どこまで影響があるかは分かりませんが…)

試しに、2つの空気室の容量を反転させてみます。

V1=10L、V2=20L ⇒ V1=20L、V2=10L

ユニットが入る密閉箱より、ダクトが付いている箱のほうが小さいことになりますね。

(ポート共振周波数がほぼ同一になるよう、VituixCADへの入力値はfd2=40Hzに改めています。)

二つの空気室容量を反転させたことで、周波数特性・群遅延共に、穏やかな特性にすることができました。

ついバスレフ共振を強く得ようとして、バスレフ箱側(V2)の容量を大きくしてしまいがちですが、素直な特性を狙うならばむしろ大きくすべきはユニット側(V1)の方なのかもしれません。

では、もっとV1を大きくしたらどうでしょうか?

V2=10L、fd2=40Hzで固定したまま、V1を 30L、50L、100L、1000Lに変えてみます。

V1= 30L

V1=50L

V1=100L

V1=1000L

V1=100Lを超えてくると、だいぶ穏やかな特性になってきますね。

現実的には、V1容量は50L程度といったところでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ

密閉型、バスレフ型、そしてバンドパス方式として、ケルトン型(ASW型)をシミュレーションしてみました。

とりあえず、V1=50L、V2=10L、fd2=40Hzで仮決定します。あとは試作してみてどういう結果になるかですね。

超低音域での平坦領域をより増やした設計案も用意しておきたいので、

次回はダブルバスレフに近い「DRW方式」を検討してみます。