今回は、「スピーカーユニットを下から支える方法」について見ていこうと思います。

スピーカーのバッフルは、多かれ少なかれ振動するので、

それならば、下から自立した台に固定すれば良いのでは?という考え方です。

いろいろ調べてみると、図に示した①~③の3通りがあるようです。

今回は、①の下から磁石を支える方法について見てみようと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

パターン① 下から磁石を支える。

まず、Ge3が「自立台」として提唱している方法があります。これは主に自作スピーカー派の間で使われています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

実例では、このような感じです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://blog.goo.ne.jp/4g1g4g0/e/a154dcca0bb967c36e16c69ec324ff3b

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://mtt2.blog.fc2.com/blog-entry-56.html

スピーカーユニットの磁石を支えるように、木材の支柱を下から伸ばします。スピーカーユニットは緩く固定し、基本的にはその柱に乗っているような形になります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

市販スピーカーでは、テクニクスが2017年に発売された「SB-G90」、2021年の「SB-G90M2」というモデルで、「重心マウント」というスピーカーユニットの磁石を支える方法がなされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://jp.technics.com/products/g90m2/

磁石部分に張り出した金属のフレームを、エンクロージュア内部の補強構造にネジ止めする構造になっています。ユニットのフレームを見ると、ネジやドライバーを通す穴(くぼみ)が4カ所あることが分かります。製品ではゴムパッキンを上から被せることで、空気漏れを防いでいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://jp.technics.com/products/g90m2/

スピーカー全体の内部構造を見ると、ユニットはスピーカー左右板の補強板に固定されていることが分かります。スピーカーユニット側に特殊な加工が必要になりますが、合理的な構造といえるでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この「重心マウント」は、同社の歴史的には珍しい手法です。

2015年発売の上位機種「SB-R1」は、一般的な【フレームをねじ止めする】固定方法ですし、2000年以前の製品で特別な固定方法を採用しているモデルは見受けられませんでした。

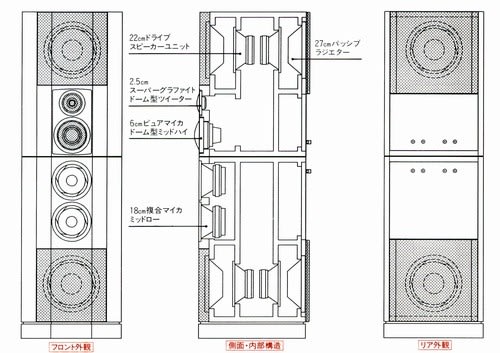

あえて言うのであれば、1990年代の「SB-M10000」などでは、「DDD(デュアル・ダイナミック・ドライブ)方式」として、前後逆向きに配されたユニットが振動を打ち消すという取り組みをしていました。これは、前回のブログで紹介した手法ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-m10000.html

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は、スピーカーの磁石を下から支える方法の例をみてきました。事例は少ないながらも、こだわりの方法として興味深いものがあったと思います。

次回は、②の「スピーカーの磁石を後ろから支える方法」について調べてみようと思います。どうぞお楽しみに!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ひのきスピーカー「SOLA Mk2」の詳細はこちら。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

スピーカーのバッフルは、多かれ少なかれ振動するので、

それならば、下から自立した台に固定すれば良いのでは?という考え方です。

いろいろ調べてみると、図に示した①~③の3通りがあるようです。

今回は、①の下から磁石を支える方法について見てみようと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

パターン① 下から磁石を支える。

まず、Ge3が「自立台」として提唱している方法があります。これは主に自作スピーカー派の間で使われています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

実例では、このような感じです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://blog.goo.ne.jp/4g1g4g0/e/a154dcca0bb967c36e16c69ec324ff3b

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://mtt2.blog.fc2.com/blog-entry-56.html

スピーカーユニットの磁石を支えるように、木材の支柱を下から伸ばします。スピーカーユニットは緩く固定し、基本的にはその柱に乗っているような形になります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

市販スピーカーでは、テクニクスが2017年に発売された「SB-G90」、2021年の「SB-G90M2」というモデルで、「重心マウント」というスピーカーユニットの磁石を支える方法がなされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://jp.technics.com/products/g90m2/

磁石部分に張り出した金属のフレームを、エンクロージュア内部の補強構造にネジ止めする構造になっています。ユニットのフレームを見ると、ネジやドライバーを通す穴(くぼみ)が4カ所あることが分かります。製品ではゴムパッキンを上から被せることで、空気漏れを防いでいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://jp.technics.com/products/g90m2/

スピーカー全体の内部構造を見ると、ユニットはスピーカー左右板の補強板に固定されていることが分かります。スピーカーユニット側に特殊な加工が必要になりますが、合理的な構造といえるでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この「重心マウント」は、同社の歴史的には珍しい手法です。

2015年発売の上位機種「SB-R1」は、一般的な【フレームをねじ止めする】固定方法ですし、2000年以前の製品で特別な固定方法を採用しているモデルは見受けられませんでした。

あえて言うのであれば、1990年代の「SB-M10000」などでは、「DDD(デュアル・ダイナミック・ドライブ)方式」として、前後逆向きに配されたユニットが振動を打ち消すという取り組みをしていました。これは、前回のブログで紹介した手法ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考:https://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-m10000.html

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今回は、スピーカーの磁石を下から支える方法の例をみてきました。事例は少ないながらも、こだわりの方法として興味深いものがあったと思います。

次回は、②の「スピーカーの磁石を後ろから支える方法」について調べてみようと思います。どうぞお楽しみに!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ひのきスピーカー「SOLA Mk2」の詳細はこちら。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.