2/11と前回の日記では、二つのバックロードの特性を紹介しました。

![]()

ユニットも、箱もほぼ同一。

空気室容量だけが唯一違いで、

2/11は1.9L、前回(3/8)は2.7Lという設計でした。

今回は、空気室容量の違いに注目し、データを比較しながら、

バックロードホーンの設計方法を考えてみようと思います。

まず、聴感上の違い。

【1.9L】濃厚、表情豊か、ナローレンジ、ピラミッドバランス

【2.7L】繊細、単調、あっさり、現代的ワイドレンジ、上ずってる

全帯域で見てしまうと分かりにくいのですが、

低音に注目してみると・・・

『ウッドベースは、1.9L空気室では、緩急が自在な演奏を堪能できましたが、2.7Lでは輪郭が緩み、音程感も大幅に劣ってしまいボワンとした感じで鳴るようになってしまいました。』(前回の日記より)

つまるところ、広めの空気室(2.7L)では、ホーンの制動力が弱まっているのではないか?と思っているのです。

確かに、空気室というのは、ユニットとホーンの間の「緩衝材」のようなものだといえるでしょう。

では、そう思って周波数特性を見てみます。

何事も先入観は大切なのですw

![]()

(1.9L、部屋の中央に設置、軸上0.5m)

![]()

(2.7L、部屋の中央に設置、軸上0.5m)

1.9Lのほうでは、低域はダラ下がりです。

一方で、2.7Lは、50Hzや140Hz付近にピークが確認できます。

この50Hzと140Hzは、ホーンの共鳴周波数に相当ており、

そのことは、ユニット直前の周波数特性や、インピーダンス特性から確認することができます。

![]()

(2.7L、軸上0.05m)

※ユニットの周波数特性の凹が、共鳴周波数。

![]()

(2.7L、インピーダンス特性)

※インピーダンス特性の凹が、共鳴周波数。

つまり、

大き目の空気室(2.7L)では、ホーンの共鳴が強くなり(制動が弱くなり)、その結果として周波数特性に共鳴音のピークが表れた…と考えられます。

さらに直接的な証拠として、

ホーンからの出力特性を見てみましょう。

![]()

(1.9L、ホーン開口部)

![]()

(2.7L、ホーン開口部)

特性のピークとディップを、それぞれ赤線と青線で結んでみました。

違いは一目瞭然です。

1.9Lでは、最大で10dB程度だったピーク⇔ディップですが、

2.7Lでは、最大で13dB程度に拡大しています。

これは、ホーン共鳴の制動力が、空気室容量によって変化し、

1.9Lに比べて2.7Lのほうが共鳴の制動が小さく、共鳴音が増大している証拠だと考えています。

こうして周波数特性を見ていると、

どうやら、空気室の大小により、共鳴の強さ(制動の強弱)が変わり、周波数特性に変化があるようだ、と分かってきました。

しかし、周波数特性というのは、測定誤差も起こりやすいので、まだまだ曖昧な結果だと言われても仕方ないでしょう。

先ほど、ホーン特性で+3dBの差を議論しましたが、「誤差範囲」と言われても反論できません。

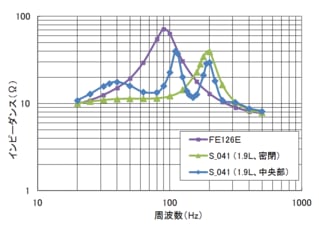

そこで、最後に、インピーダンス特性を比較してみます。

![]()

(1.9L)

![]()

(2.7L)

どちらも、密閉型として測定したインピーダンス特性に従って、

BHとしてのインピーダンス凹凸の上限が決まっているようです。

(この話は、2/15の「<S-041> 試聴・測定編2」試聴・測定編2」に記載)

そして、1.9Lのほうが、密閉型としてのインピーダンス上昇が大きく、

BHとしてのインピーダンス特性の凹凸(ホーンを制動できる範囲?)も高域側まで伸びているといえそうです。

もう一点注目したい点としては、1.9Lのほうが凹が若干ブロードになっている点でしょうか。

インピーダンスの凹は共鳴周波数を表しており、そこでの特性がブロード(幅広)であれば、共鳴もブロードになる(=弱い共鳴)になるといえます。

つまり、インピーダンス特性から見ても、

空気室が小さい(1.9L)のほうが、ホーンとユニットの連結が強固であり、結果として共鳴が弱くなると考察できるのです。

ただ、ここで「空気室は小さいほうが(共鳴が抑えられるから)良い!」と結論付けることはできません。

空気室容量は、低音質感だけでなく、高域とのバランスを含めて考えるべきで、

今回の日記に書いたような、低音特性だけでは決められないことも多いのです。

あくまでも、今まで不明瞭だったバックロードホーン型スピーカーの設計に、

一つの新しい切り口を見出すことができたのでは?という感じの話です。

<今回測定したS-041のスペック>

----------

搭載ユニット:FOSTEX FE126E

(口径12cm、m0:2.9g、Qo:0.25、実効振動板面積 66.4cm2)

空気室容量:【1.9 or 2.7L】

スロート断面積:49cm2 (スロート絞り率:74%、Fx=【260 or 181Hz】)

ホーン広がり率:0.75

ホーン長さ: 1.2m

開口部面積:128.1cm2 (断面積比:2.6倍)

----------

さて、今回はFOSTEXのFE126E(FE126Enの旧ver)を使用しての検証でした。

この結果は、他のユニットでも同様なのか気になるところです。

そこで、次回の日記ではユニットをParcAudio DCU-F121Pに交換してのテストを報告しようと思います。

ユニットも、箱もほぼ同一。

空気室容量だけが唯一違いで、

2/11は1.9L、前回(3/8)は2.7Lという設計でした。

今回は、空気室容量の違いに注目し、データを比較しながら、

バックロードホーンの設計方法を考えてみようと思います。

まず、聴感上の違い。

【1.9L】濃厚、表情豊か、ナローレンジ、ピラミッドバランス

【2.7L】繊細、単調、あっさり、現代的ワイドレンジ、上ずってる

全帯域で見てしまうと分かりにくいのですが、

低音に注目してみると・・・

『ウッドベースは、1.9L空気室では、緩急が自在な演奏を堪能できましたが、2.7Lでは輪郭が緩み、音程感も大幅に劣ってしまいボワンとした感じで鳴るようになってしまいました。』(前回の日記より)

つまるところ、広めの空気室(2.7L)では、ホーンの制動力が弱まっているのではないか?と思っているのです。

確かに、空気室というのは、ユニットとホーンの間の「緩衝材」のようなものだといえるでしょう。

では、そう思って周波数特性を見てみます。

何事も先入観は大切なのですw

(1.9L、部屋の中央に設置、軸上0.5m)

(2.7L、部屋の中央に設置、軸上0.5m)

1.9Lのほうでは、低域はダラ下がりです。

一方で、2.7Lは、50Hzや140Hz付近にピークが確認できます。

この50Hzと140Hzは、ホーンの共鳴周波数に相当ており、

そのことは、ユニット直前の周波数特性や、インピーダンス特性から確認することができます。

(2.7L、軸上0.05m)

※ユニットの周波数特性の凹が、共鳴周波数。

(2.7L、インピーダンス特性)

※インピーダンス特性の凹が、共鳴周波数。

つまり、

大き目の空気室(2.7L)では、ホーンの共鳴が強くなり(制動が弱くなり)、その結果として周波数特性に共鳴音のピークが表れた…と考えられます。

さらに直接的な証拠として、

ホーンからの出力特性を見てみましょう。

(1.9L、ホーン開口部)

(2.7L、ホーン開口部)

特性のピークとディップを、それぞれ赤線と青線で結んでみました。

違いは一目瞭然です。

1.9Lでは、最大で10dB程度だったピーク⇔ディップですが、

2.7Lでは、最大で13dB程度に拡大しています。

これは、ホーン共鳴の制動力が、空気室容量によって変化し、

1.9Lに比べて2.7Lのほうが共鳴の制動が小さく、共鳴音が増大している証拠だと考えています。

こうして周波数特性を見ていると、

どうやら、空気室の大小により、共鳴の強さ(制動の強弱)が変わり、周波数特性に変化があるようだ、と分かってきました。

しかし、周波数特性というのは、測定誤差も起こりやすいので、まだまだ曖昧な結果だと言われても仕方ないでしょう。

先ほど、ホーン特性で+3dBの差を議論しましたが、「誤差範囲」と言われても反論できません。

そこで、最後に、インピーダンス特性を比較してみます。

(1.9L)

(2.7L)

どちらも、密閉型として測定したインピーダンス特性に従って、

BHとしてのインピーダンス凹凸の上限が決まっているようです。

(この話は、2/15の「<S-041> 試聴・測定編2」試聴・測定編2」に記載)

そして、1.9Lのほうが、密閉型としてのインピーダンス上昇が大きく、

BHとしてのインピーダンス特性の凹凸(ホーンを制動できる範囲?)も高域側まで伸びているといえそうです。

もう一点注目したい点としては、1.9Lのほうが凹が若干ブロードになっている点でしょうか。

インピーダンスの凹は共鳴周波数を表しており、そこでの特性がブロード(幅広)であれば、共鳴もブロードになる(=弱い共鳴)になるといえます。

つまり、インピーダンス特性から見ても、

空気室が小さい(1.9L)のほうが、ホーンとユニットの連結が強固であり、結果として共鳴が弱くなると考察できるのです。

ただ、ここで「空気室は小さいほうが(共鳴が抑えられるから)良い!」と結論付けることはできません。

空気室容量は、低音質感だけでなく、高域とのバランスを含めて考えるべきで、

今回の日記に書いたような、低音特性だけでは決められないことも多いのです。

あくまでも、今まで不明瞭だったバックロードホーン型スピーカーの設計に、

一つの新しい切り口を見出すことができたのでは?という感じの話です。

<今回測定したS-041のスペック>

----------

搭載ユニット:FOSTEX FE126E

(口径12cm、m0:2.9g、Qo:0.25、実効振動板面積 66.4cm2)

空気室容量:【1.9 or 2.7L】

スロート断面積:49cm2 (スロート絞り率:74%、Fx=【260 or 181Hz】)

ホーン広がり率:0.75

ホーン長さ: 1.2m

開口部面積:128.1cm2 (断面積比:2.6倍)

----------

さて、今回はFOSTEXのFE126E(FE126Enの旧ver)を使用しての検証でした。

この結果は、他のユニットでも同様なのか気になるところです。

そこで、次回の日記ではユニットをParcAudio DCU-F121Pに交換してのテストを報告しようと思います。