現在制作中のバックロードホーン(BH)型のスピーカー<S-041>の設計について、説明しようと思います。

使用するユニットは、FE126E。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現行のFE126En(5775円/本)の旧型ですが、大きく特性は変わりません。

『軽量振動板×強力磁気回路』を安価な価格で実現したユニットで、カノン5D一押しの製品です。

そんなFE126Eの特性はこんな感じ。(カッコ内はFE126Enの数値)

共振周波数:70Hz(83Hz)

能率: 93dB/w(93dB/w)

m0 :2.9g (2.8g)

Q0 :0.25 (0.30)

これを見るだけでも、十分にBH用のユニットだと分かりますね。

12cmフルレンジとしては異様なまでに軽量な振動板重量(m0)と、十分に高い能率がBH用ユニットとしての高い適性を感じさせます。

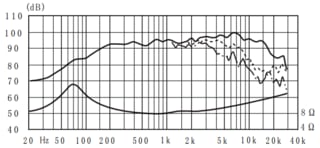

ちなみに、周波数特性はこちら。

<FE126E>

Image may be NSFW.

Clik here to view.

<FE126En>

Image may be NSFW.

Clik here to view.

いわゆるハイ上がりですが、これもBH用ユニットの特徴ですね。

中低域以下の帯域をホーンで増強することで、全域でハイレスポンスな音を狙うことができるのです。

さて、箱の設計ですが、こんな感じです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

寸法など、ゴチャゴチャ書いてあるので、

スッキリさせたのがこちら。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

空気の流れは、A→B→C→D→E→F→Gとなっていて、

A〜Dまでが一本の管で、そこから左右に分岐してE〜Gとなります。

ホーン全長は、約2.5m。

スロート断面積は、49cm2 (絞り率0.75)

開口部面積は、313cm2 (面積比:6.4倍)

------------

私がBH型を設計する場合は、まずスロート断面積から決めます。

FE126Eの振動板面積は、66.4cm2。

今回の作例では、スロート絞り率は75%としました。

FE126Eなら、もう少し欲張れますが、本体サイズも比例して大きくなってしまうのでこの程度に収めておきました。

次は、ホーン広がり率を決めます。

とりあえず、ホーン広がり率は「0.8」に設定しました。

重低音の伸びと量感を狙っての値です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

この「スロート断面積」「広がり率」に合わせて、ホーンの各部の寸法を決めていきます。

スピーカー全体のデザイン、ホーンとり回しや、寸法をラフデッサンで決めながら、次第に妥協できるところへ落ち着けていきます。

適当に描いてみて、理論的なエクスポネンシャル曲線との乖離があれば、そこを訂正してまた描いてみる…というのを何回か繰り返していきます。

んで、寸法や、ホーン長さを適当な値に落ち着かせるのです。

今回の設計では、ホーン長が2.5mとなりましたが、2.3〜2.7mぐらいでもGOサインを出したと思います。

------------

さて、他にも設計のポイントをいくつか挙げると・・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

(クリックで拡大)

?くさび形スロート

設計図の「A」→「B」が、逆ホーン型の形状となっています。ユニットからの空気をスムーズに送り込むことを狙いとしましたが、果たして効果はどうなんでしょう?

?斜め板

「C」「F」などのコーナー部には、45°の斜め板を装備。これは中低域の付帯音低減に効果絶大なので、必須装備です。

「45°斜めカット」など、テクニカルなことはせず、普通にカットした10cmの板(断面よりちょい小さ目サイズが良い)を45°に設置するだけです。

?デッドスペース

Aの後方(ネック後方)や、Cの後方にはデッドスペースを設けました。

最終的な音色調整時に、小石でも入れてみようと思います。

設計編はこれで終了。

次は、組立編です!

使用するユニットは、FE126E。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現行のFE126En(5775円/本)の旧型ですが、大きく特性は変わりません。

『軽量振動板×強力磁気回路』を安価な価格で実現したユニットで、カノン5D一押しの製品です。

そんなFE126Eの特性はこんな感じ。(カッコ内はFE126Enの数値)

共振周波数:70Hz(83Hz)

能率: 93dB/w(93dB/w)

m0 :2.9g (2.8g)

Q0 :0.25 (0.30)

これを見るだけでも、十分にBH用のユニットだと分かりますね。

12cmフルレンジとしては異様なまでに軽量な振動板重量(m0)と、十分に高い能率がBH用ユニットとしての高い適性を感じさせます。

ちなみに、周波数特性はこちら。

<FE126E>

Image may be NSFW.

Clik here to view.

<FE126En>

Image may be NSFW.

Clik here to view.

いわゆるハイ上がりですが、これもBH用ユニットの特徴ですね。

中低域以下の帯域をホーンで増強することで、全域でハイレスポンスな音を狙うことができるのです。

さて、箱の設計ですが、こんな感じです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

寸法など、ゴチャゴチャ書いてあるので、

スッキリさせたのがこちら。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

空気の流れは、A→B→C→D→E→F→Gとなっていて、

A〜Dまでが一本の管で、そこから左右に分岐してE〜Gとなります。

ホーン全長は、約2.5m。

スロート断面積は、49cm2 (絞り率0.75)

開口部面積は、313cm2 (面積比:6.4倍)

------------

私がBH型を設計する場合は、まずスロート断面積から決めます。

FE126Eの振動板面積は、66.4cm2。

今回の作例では、スロート絞り率は75%としました。

FE126Eなら、もう少し欲張れますが、本体サイズも比例して大きくなってしまうのでこの程度に収めておきました。

次は、ホーン広がり率を決めます。

とりあえず、ホーン広がり率は「0.8」に設定しました。

重低音の伸びと量感を狙っての値です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

この「スロート断面積」「広がり率」に合わせて、ホーンの各部の寸法を決めていきます。

スピーカー全体のデザイン、ホーンとり回しや、寸法をラフデッサンで決めながら、次第に妥協できるところへ落ち着けていきます。

適当に描いてみて、理論的なエクスポネンシャル曲線との乖離があれば、そこを訂正してまた描いてみる…というのを何回か繰り返していきます。

んで、寸法や、ホーン長さを適当な値に落ち着かせるのです。

今回の設計では、ホーン長が2.5mとなりましたが、2.3〜2.7mぐらいでもGOサインを出したと思います。

------------

さて、他にも設計のポイントをいくつか挙げると・・・

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(クリックで拡大)

?くさび形スロート

設計図の「A」→「B」が、逆ホーン型の形状となっています。ユニットからの空気をスムーズに送り込むことを狙いとしましたが、果たして効果はどうなんでしょう?

?斜め板

「C」「F」などのコーナー部には、45°の斜め板を装備。これは中低域の付帯音低減に効果絶大なので、必須装備です。

「45°斜めカット」など、テクニカルなことはせず、普通にカットした10cmの板(断面よりちょい小さ目サイズが良い)を45°に設置するだけです。

?デッドスペース

Aの後方(ネック後方)や、Cの後方にはデッドスペースを設けました。

最終的な音色調整時に、小石でも入れてみようと思います。

設計編はこれで終了。

次は、組立編です!