ミューズの方舟主催の自作スピーカーコンテスト2013の様子を連載しています。

今回は、連載3回目。

昨年度のコンテストでも大活躍だったお二人の作品を紹介します。

まずは、上條さん。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

赤いリングが目を引くユニットは、ParcAudioの「DCU-F102W」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

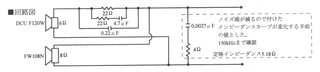

ウーハーはスルーで接続。

ツイーターとして使うDCU-F102Wは、複数のコンデンサで段階的にローカットをしています。低域は完全にカットしていないのがミソのようで、その効果が気になるところです。

外見からは分かりませんが、昨年同様に「ヒレ」による細工が振動板やエンクロージュア内部に実施されています。

「ヒレ」の詳細は本人の希望によりここでは伏せますが、ボーカルに付帯する歪感を減少させることができるとのこと。

エンクロージュアは、DUC-F102Wが密閉。FW108Nがバスレフといたってシンプルです。

インピーダンス特性には50Hz付近に綺麗なディップが表れ、絶妙なダクトチューニングができていることが分かりますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

周波数特性は50Hz〜15kHzまで伸びたカマボコ型で、無理をせずスムーズにまとめています。

特徴的なネットワークを搭載した本機ですが、上手く二つのユニットが調和して鳴っているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

音を聴くと、中音域の張り出しが強く、声を前面に出してくる印象の音でした。

エレキギターは鮮明に描写しつつも、耳障りな高域は最小限に抑えられており、

ユニットの選択や、「ヒレ」の効果が見事に表れているのかなぁと感じました。

試聴音楽はPOPSメインでしたが、どれも引き締まった低域に支えられ、

熱気あふれるライヴ会場の雰囲気を感じることができました。

お次は、昨年音質賞を受賞された塩沢さん。

今年も得意のZWBR方式の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ダブルバスレフ方式を採用した大きな筐体で、

強力なFW108Nの性能を発揮できる余裕のある空気容量を確保したとのこと。

(ちなみに、第一空気室に17L、第二空気室に20L)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

中央に斜め方向の仕切りを装着し、定在波の低減を狙った構造となっています。

共振周波数は、第一ダクトが95Hz(内径67mm、長さ80mm塩ビ管ダクト)、第二ダクトが32Hz(幅180mm×高さ30mm(出口は14?)×長さ200mm)となっています。

第二ダクトの先端にスリットを設けることで、ボンつきを抑えることができているそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このダクトのチューニングは、品質工学の「L9」という方法を元に実施しているとのこと。

塩沢さんのブログ「COGのブログ」のこちらのページが参考になると思います。

2013/06/26の記事

http://blog.livedoor.jp/qcreate/archives/51911073.html

「L9」という言葉は初めて聞いたのですが、

複数の因子の最適解を、効率よく(総当たり戦より効率的に)見つけることができる方法のようです。

http://www.hinkai.com/qe/tyokou.html

http://www.qes.gr.jp/introduction/whatqe_qa/QA2/QA2Q13V11N4.htm

ネットワークは一般的な-12dB/oct型。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

750Hzと低く設定されたクロス周波数がポイントになりそうです。

そんな本機は、すっきりとしたサウンドを軸として、

ZWBR方式の大型エンクロージュアが深々とした低域を表現します。

普通、この容量のダブルバスレフを作製すると、ボヨンとした鈍く遅い低音が出てくるのですが、

本作では、キレの良いバスドラムや、ウッドベースを表現できているのです。

スロートの末端を半分に絞った効果なのだとは思いますが、

10cmウーハーから30Hz付近の低音を引き出しつつ質感を確保するという課題は見事にクリアできていると感じました。

付帯音が少ないのもこの作品の特徴で、

JAZZなども引き締まった音の良さを感じることができました。

欲を言えば、「色気」や「抱擁感」に近い音色が欲しくなるところですが、

そこはツイーターの選択や、板材の選択でどうにでもなるような気がします。

確かな設計方法で作成された本機は、

見事、音質賞を受賞されました!

どの作品も力作で、紹介している私も楽しくなってしまうのですが、

今回の日記はここまで。

まだまだスピーカーコンテストは続きます!

今回は、連載3回目。

昨年度のコンテストでも大活躍だったお二人の作品を紹介します。

まずは、上條さん。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

赤いリングが目を引くユニットは、ParcAudioの「DCU-F102W」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ウーハーはスルーで接続。

ツイーターとして使うDCU-F102Wは、複数のコンデンサで段階的にローカットをしています。低域は完全にカットしていないのがミソのようで、その効果が気になるところです。

外見からは分かりませんが、昨年同様に「ヒレ」による細工が振動板やエンクロージュア内部に実施されています。

「ヒレ」の詳細は本人の希望によりここでは伏せますが、ボーカルに付帯する歪感を減少させることができるとのこと。

エンクロージュアは、DUC-F102Wが密閉。FW108Nがバスレフといたってシンプルです。

インピーダンス特性には50Hz付近に綺麗なディップが表れ、絶妙なダクトチューニングができていることが分かりますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

周波数特性は50Hz〜15kHzまで伸びたカマボコ型で、無理をせずスムーズにまとめています。

特徴的なネットワークを搭載した本機ですが、上手く二つのユニットが調和して鳴っているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

音を聴くと、中音域の張り出しが強く、声を前面に出してくる印象の音でした。

エレキギターは鮮明に描写しつつも、耳障りな高域は最小限に抑えられており、

ユニットの選択や、「ヒレ」の効果が見事に表れているのかなぁと感じました。

試聴音楽はPOPSメインでしたが、どれも引き締まった低域に支えられ、

熱気あふれるライヴ会場の雰囲気を感じることができました。

お次は、昨年音質賞を受賞された塩沢さん。

今年も得意のZWBR方式の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ダブルバスレフ方式を採用した大きな筐体で、

強力なFW108Nの性能を発揮できる余裕のある空気容量を確保したとのこと。

(ちなみに、第一空気室に17L、第二空気室に20L)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

中央に斜め方向の仕切りを装着し、定在波の低減を狙った構造となっています。

共振周波数は、第一ダクトが95Hz(内径67mm、長さ80mm塩ビ管ダクト)、第二ダクトが32Hz(幅180mm×高さ30mm(出口は14?)×長さ200mm)となっています。

第二ダクトの先端にスリットを設けることで、ボンつきを抑えることができているそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このダクトのチューニングは、品質工学の「L9」という方法を元に実施しているとのこと。

塩沢さんのブログ「COGのブログ」のこちらのページが参考になると思います。

2013/06/26の記事

http://blog.livedoor.jp/qcreate/archives/51911073.html

「L9」という言葉は初めて聞いたのですが、

複数の因子の最適解を、効率よく(総当たり戦より効率的に)見つけることができる方法のようです。

http://www.hinkai.com/qe/tyokou.html

http://www.qes.gr.jp/introduction/whatqe_qa/QA2/QA2Q13V11N4.htm

ネットワークは一般的な-12dB/oct型。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

750Hzと低く設定されたクロス周波数がポイントになりそうです。

そんな本機は、すっきりとしたサウンドを軸として、

ZWBR方式の大型エンクロージュアが深々とした低域を表現します。

普通、この容量のダブルバスレフを作製すると、ボヨンとした鈍く遅い低音が出てくるのですが、

本作では、キレの良いバスドラムや、ウッドベースを表現できているのです。

スロートの末端を半分に絞った効果なのだとは思いますが、

10cmウーハーから30Hz付近の低音を引き出しつつ質感を確保するという課題は見事にクリアできていると感じました。

付帯音が少ないのもこの作品の特徴で、

JAZZなども引き締まった音の良さを感じることができました。

欲を言えば、「色気」や「抱擁感」に近い音色が欲しくなるところですが、

そこはツイーターの選択や、板材の選択でどうにでもなるような気がします。

確かな設計方法で作成された本機は、

見事、音質賞を受賞されました!

どの作品も力作で、紹介している私も楽しくなってしまうのですが、

今回の日記はここまで。

まだまだスピーカーコンテストは続きます!