スピーカー再生技術研究会のOFF会レポートも、今回で3回目。

会場で配られる資料は、こちらのページにあるpdfからダウンロードできますので、「もっと詳しく知りたい!」ときにぜひご利用ください。

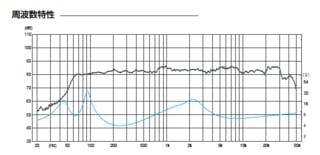

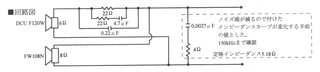

古館さんのスピーカーは、塩ビ管スピーカーでも発表されていた大型ブックシェルフ型。

![]()

特徴としては、バッフルに取り付けられた音響レンズと、内部のダブルバスレフ。

今回は、音響レンズのデモをしてくださいました。

まずは、音響レンズ「あり」の状態で視聴。

以前視聴した時には、高音域が目立つイメージだったのですが、今回はむしろ大人しく抑えられているなぁ〜という印象でした。

エージングが進んだのか、部屋の影響なのか、単なる耳の問題なのか(←全くもって自信がないw)、不思議な感じです。

大口径のウーハーに支えられた低音域に、奥行き感豊かな高音が重なり、なかなか良好なバランスだと感じました。

![]()

次は、音響レンズを外してのデモです。

こうすると、一気に高音域が出てきました。

全体の音のイメージも大分変わり、音響レンズという手綱が外され、かなりジャジャ馬な印象へと変化しました。

広い会場では、こういうスパイシーで開放的な音も悪くないのですが、やはり自宅で聴く際には先ほどの大人っぽい音色が勝るのだと想像しています。

ちなみに、音響レンズならではの「指向性制御効果」も十分にあるようで、

音響レンズが無いと指向軸から外れた時に、かなり高域に癖があるように感じました。(カーカーいう感じ?)

音響レンズを付けると、どの角度から聞いてもOKな印象に変化し、この工作は大成功だといえそうです。

さて、いよいよ私の番です。

![]()

(撮影:加藤氏)

今回持参したのは、共鳴管型のS-039。

今年の春のParcサウンド鑑賞会では、DCU-101Wという癖の強い(と開発者も認めているw)ユニットを装着していました。

今回は、磁石強化verのDCU-102Wへ載せ替え、なかなか満足できる状態での出品となりました。

![]()

共鳴管型スピーカーというのは、箱設計のパラメーターが少ない分、ユニットとの相性で大きく出来不出来が決まってしまうようです。

個人的には、「バスレフでも使えるけど、それだとちょっと低音不足。かといってBHでは使えない」という塩梅のユニットが共鳴管との相性が良いように感じています。

さて、一発目の選曲は「The RED ROAD (BILL MILLER)」。

重低音を聴いて頂こうという選曲で、聴いてくださった皆さんの評判も上々でした。

横で聞いていると、あまり低音出てないかな…という印象だったので内心ヒヤヒヤでしたが、客席のほうには十分に届いていたようです。まずは一安心。

二曲目の選曲は、「MONALISA(神田めぐみ)」。

サックスの響きは、共鳴管型のスピーカーの中低域の共振と相まって、なかなか良く鳴るものです。こちらは発表者としても安心して聴くことができました。(他の人がどう思っていたかは分かりませんが、自己満足としては大成功ですw)

さて、こうして発表会をやっていると、いくつか分かってきたこともありました。

?8cmフルレンジでは厳しい・・・

やはり広い会場では、小口径の耐入力が限界を迎えてしまいます。特に、大振幅時に高音域に妙な歪が乗る(正式名称は忘れた…)が発生してしまい、「トーン」という澄んだ音が「ミョーン〜」と変な歪をもって聞こえてしまいます。

大音量時では、小型であっても2wayのスピーカーが有利だなぁ〜と感じてしまいました。

?ユニットの個性。

ParcAudiの8cmフルレンジは、なかなかの優等生君だなぁ〜と感じています。

どんな音源、どんな再生装置を使っても嫌な音を出さない、けれど暗くならず軽やかに聴かせるというのが、ParcAudioのユニットだと感じています。別の言い方をすれば、フルレンジであっても2way的に鳴る・・・感じでしょうか。

この辺は好き好きのようで、人によって評価が分かれるところだと思います。

今度出た紙コーンのフルレンジ(DCU-F121P、11月中旬発売予定)も気になるところですね!

?会場の個性。

様々な会場でSPの発表をしていると、やはり各会場での音の出方がずいぶん違うのが分かります。

特に、自分の部屋でのチューニングでは見えなかった、スピーカーの利点・欠点が見えてくるので、いつも発表前は緊張してしまいます。これからも広い会場での発表する機会は大切にしたいですね。

そんなことを考えながら、発表は無事に終了。

研究会での発表機会を下さった鈴木会長、写真撮影やCDPの操作をしてくださった加藤さん、SP製作について貴重なアドバイスを下さった会場の皆様に感謝申し上げます。

次回は、この研究会の目玉(?)でもある、シミュレーションの話や、

超力作のスピーカーが登場します!

会場で配られる資料は、こちらのページにあるpdfからダウンロードできますので、「もっと詳しく知りたい!」ときにぜひご利用ください。

古館さんのスピーカーは、塩ビ管スピーカーでも発表されていた大型ブックシェルフ型。

特徴としては、バッフルに取り付けられた音響レンズと、内部のダブルバスレフ。

今回は、音響レンズのデモをしてくださいました。

まずは、音響レンズ「あり」の状態で視聴。

以前視聴した時には、高音域が目立つイメージだったのですが、今回はむしろ大人しく抑えられているなぁ〜という印象でした。

エージングが進んだのか、部屋の影響なのか、単なる耳の問題なのか(←全くもって自信がないw)、不思議な感じです。

大口径のウーハーに支えられた低音域に、奥行き感豊かな高音が重なり、なかなか良好なバランスだと感じました。

次は、音響レンズを外してのデモです。

こうすると、一気に高音域が出てきました。

全体の音のイメージも大分変わり、音響レンズという手綱が外され、かなりジャジャ馬な印象へと変化しました。

広い会場では、こういうスパイシーで開放的な音も悪くないのですが、やはり自宅で聴く際には先ほどの大人っぽい音色が勝るのだと想像しています。

ちなみに、音響レンズならではの「指向性制御効果」も十分にあるようで、

音響レンズが無いと指向軸から外れた時に、かなり高域に癖があるように感じました。(カーカーいう感じ?)

音響レンズを付けると、どの角度から聞いてもOKな印象に変化し、この工作は大成功だといえそうです。

さて、いよいよ私の番です。

(撮影:加藤氏)

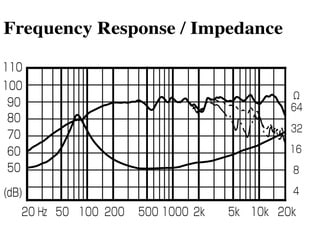

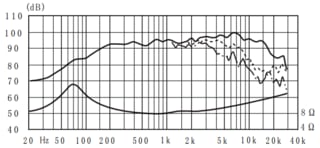

今回持参したのは、共鳴管型のS-039。

今年の春のParcサウンド鑑賞会では、DCU-101Wという癖の強い(と開発者も認めているw)ユニットを装着していました。

今回は、磁石強化verのDCU-102Wへ載せ替え、なかなか満足できる状態での出品となりました。

共鳴管型スピーカーというのは、箱設計のパラメーターが少ない分、ユニットとの相性で大きく出来不出来が決まってしまうようです。

個人的には、「バスレフでも使えるけど、それだとちょっと低音不足。かといってBHでは使えない」という塩梅のユニットが共鳴管との相性が良いように感じています。

さて、一発目の選曲は「The RED ROAD (BILL MILLER)」。

重低音を聴いて頂こうという選曲で、聴いてくださった皆さんの評判も上々でした。

横で聞いていると、あまり低音出てないかな…という印象だったので内心ヒヤヒヤでしたが、客席のほうには十分に届いていたようです。まずは一安心。

二曲目の選曲は、「MONALISA(神田めぐみ)」。

サックスの響きは、共鳴管型のスピーカーの中低域の共振と相まって、なかなか良く鳴るものです。こちらは発表者としても安心して聴くことができました。(他の人がどう思っていたかは分かりませんが、自己満足としては大成功ですw)

さて、こうして発表会をやっていると、いくつか分かってきたこともありました。

?8cmフルレンジでは厳しい・・・

やはり広い会場では、小口径の耐入力が限界を迎えてしまいます。特に、大振幅時に高音域に妙な歪が乗る(正式名称は忘れた…)が発生してしまい、「トーン」という澄んだ音が「ミョーン〜」と変な歪をもって聞こえてしまいます。

大音量時では、小型であっても2wayのスピーカーが有利だなぁ〜と感じてしまいました。

?ユニットの個性。

ParcAudiの8cmフルレンジは、なかなかの優等生君だなぁ〜と感じています。

どんな音源、どんな再生装置を使っても嫌な音を出さない、けれど暗くならず軽やかに聴かせるというのが、ParcAudioのユニットだと感じています。別の言い方をすれば、フルレンジであっても2way的に鳴る・・・感じでしょうか。

この辺は好き好きのようで、人によって評価が分かれるところだと思います。

今度出た紙コーンのフルレンジ(DCU-F121P、11月中旬発売予定)も気になるところですね!

?会場の個性。

様々な会場でSPの発表をしていると、やはり各会場での音の出方がずいぶん違うのが分かります。

特に、自分の部屋でのチューニングでは見えなかった、スピーカーの利点・欠点が見えてくるので、いつも発表前は緊張してしまいます。これからも広い会場での発表する機会は大切にしたいですね。

そんなことを考えながら、発表は無事に終了。

研究会での発表機会を下さった鈴木会長、写真撮影やCDPの操作をしてくださった加藤さん、SP製作について貴重なアドバイスを下さった会場の皆様に感謝申し上げます。

次回は、この研究会の目玉(?)でもある、シミュレーションの話や、

超力作のスピーカーが登場します!