「ステレオ再生で、スピーカーはどう置くんですか?」

と聞かれたら、どう答えるか・・・

Phile-webでPolarBearさんの日記を拝読して、

オーディオマニアであり、そしてスピーカーを作っている私なのに、

これほど根本的なことは考えなかったなぁ〜と反省中ですw

さて、私にとってステレオスピーカーの配置は・・・

「左右スピーカーとリスナーの関係は正三角形」

「ツイーターの高さは、耳に近い位置」

「スピーカーは、耳に向けて置く (変な方向は不可w)」

という三条件を基本に、

「上記の『正三角形』はできるだけ大きくする」

「聴感を重視して、自由にスピーカーを動かす」(ずるい条件だなぁ)

という二項目を加えたものです。

この条件なら、デスクトップオーディオでも「0.5mの正三角形」というように適用可能かなぁ〜と思っています。

------------------------------------------------------

では、レコーディング、放送局では明確な定義があるのか??

色々探してみたところ、次のような例がありました。

「Recommendation ITU-R BS.775-2」(Intornational Telecommunication Union 2006年)

http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.775-2-200607-I!!PDF-E.pdf

「5.1chサラウンド番組の制作技術ガイドライン」(電波産業会 2010年)

http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B30v1_0.pdf

「マルチチャンネルオーディオ用スピーカーセッティングガイド」(パイオニア 2002年)

http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=1023

しかし、「ステレオ再生」に関する良い資料はなかなか見つかりません。。。

ようやく見つけたのが、

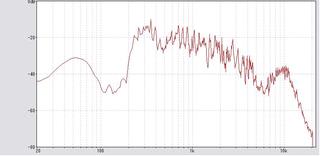

ダイヤトーンで2S-305やDS10000など、1000機種以上のスピーカー開発に携わった

佐伯多門氏の著書「スピーカー&エンクロージャー百科(誠文堂新光社)」の中にに『ステレオ再生の望ましい配置』として紹介されていた図を見つけました!!

それがコレ。

![]()

<クリックで拡大>

この図をスピーカーカタログに載せたら、売り上げ減少間違い無しですwww

と聞かれたら、どう答えるか・・・

Phile-webでPolarBearさんの日記を拝読して、

オーディオマニアであり、そしてスピーカーを作っている私なのに、

これほど根本的なことは考えなかったなぁ〜と反省中ですw

さて、私にとってステレオスピーカーの配置は・・・

「左右スピーカーとリスナーの関係は正三角形」

「ツイーターの高さは、耳に近い位置」

「スピーカーは、耳に向けて置く (変な方向は不可w)」

という三条件を基本に、

「上記の『正三角形』はできるだけ大きくする」

「聴感を重視して、自由にスピーカーを動かす」(ずるい条件だなぁ)

という二項目を加えたものです。

この条件なら、デスクトップオーディオでも「0.5mの正三角形」というように適用可能かなぁ〜と思っています。

------------------------------------------------------

では、レコーディング、放送局では明確な定義があるのか??

色々探してみたところ、次のような例がありました。

「Recommendation ITU-R BS.775-2」(Intornational Telecommunication Union 2006年)

http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.775-2-200607-I!!PDF-E.pdf

「5.1chサラウンド番組の制作技術ガイドライン」(電波産業会 2010年)

http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B30v1_0.pdf

「マルチチャンネルオーディオ用スピーカーセッティングガイド」(パイオニア 2002年)

http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=1023

しかし、「ステレオ再生」に関する良い資料はなかなか見つかりません。。。

ようやく見つけたのが、

ダイヤトーンで2S-305やDS10000など、1000機種以上のスピーカー開発に携わった

佐伯多門氏の著書「スピーカー&エンクロージャー百科(誠文堂新光社)」の中にに『ステレオ再生の望ましい配置』として紹介されていた図を見つけました!!

それがコレ。

<クリックで拡大>

この図をスピーカーカタログに載せたら、売り上げ減少間違い無しですwww