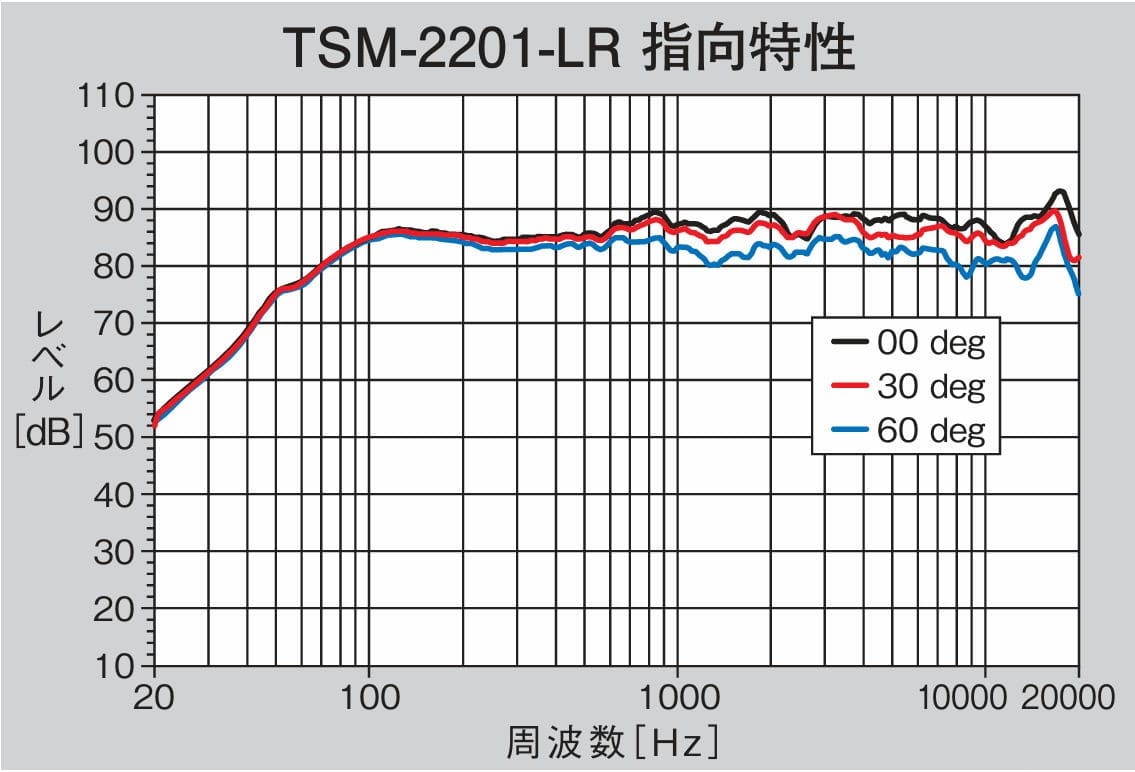

前回の続きで、バンドパス型のサブウーハーの特性をシミュレーションしてみます。

並列6次バンドパス型(Parallel tuned 6th order band pass)

これは、バスレフ型を前後に取り付けた方式です。前回紹介したASW方式(4th order band pass)の密閉箱側をバスレフ箱にして、振動板前後の双方の空気を使えるようにした形式ともいえます。

![]()

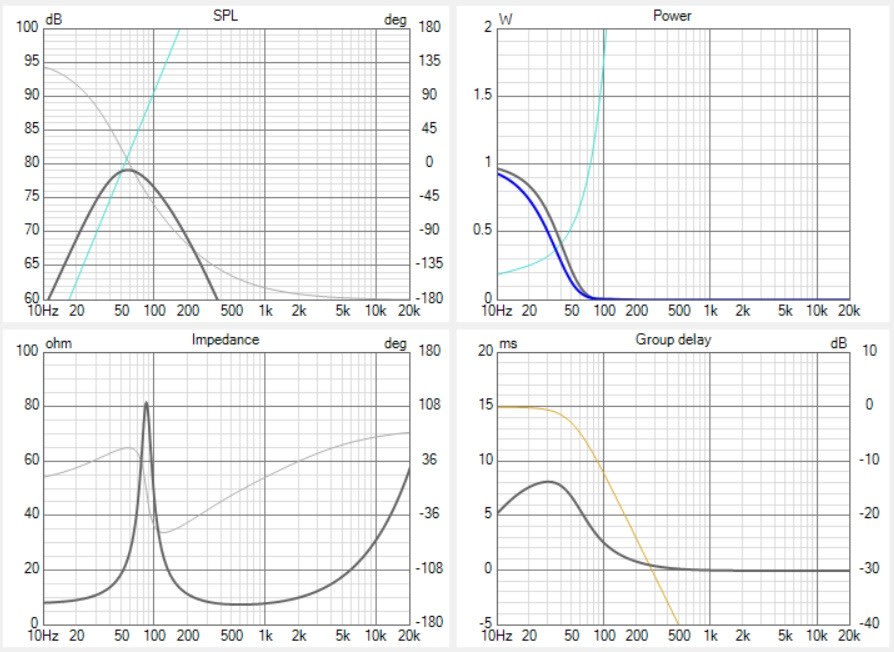

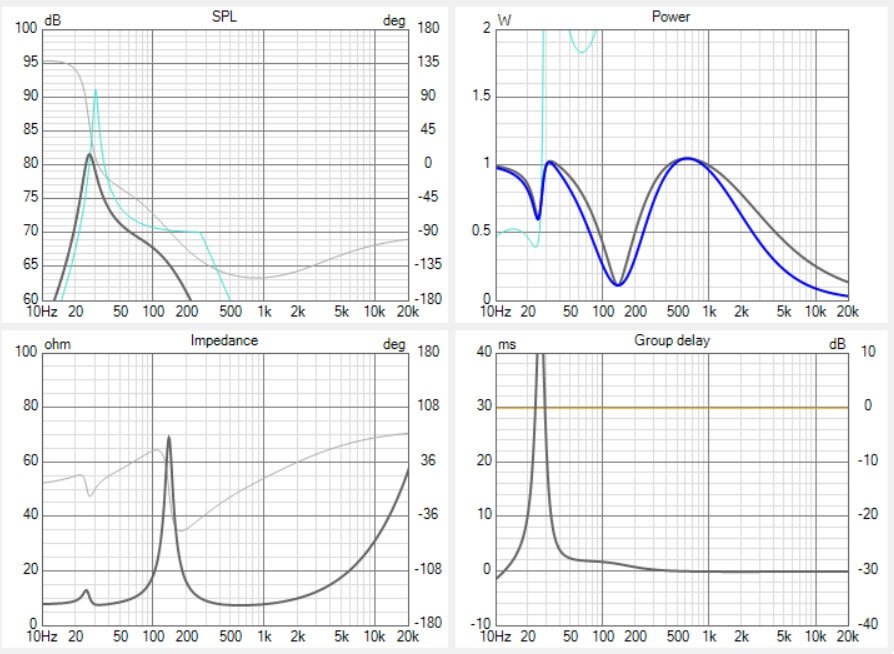

まずは、ASW方式の初期設定と同じV1, V2共に15L、合計30Lでの特性を見てみます。バスレフポートはfd1=80Hz、fd2=30Hzにしてみました。

![]()

かなり極端な特性になってしまいましたね。どうやら80Hzに設定したV2側のダクトがピーキーな動作をしているようです。

そこで、V1を15L→5Lに変更して、共振を弱めます。

(ダクトの共振周波数はそれぞれfd1=80Hz、fd2=30Hzで同じ。)

![]()

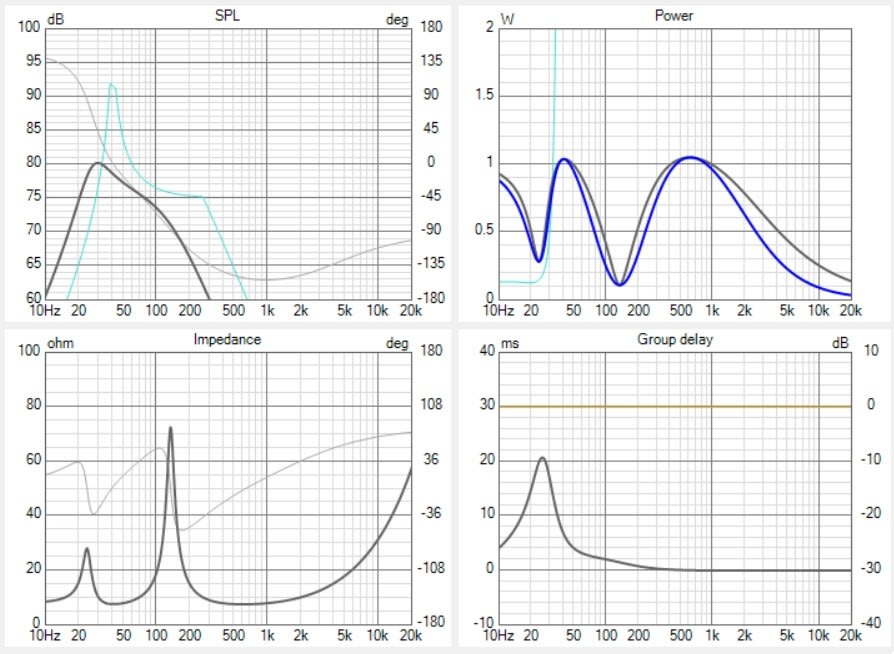

80Hzの単一ピーク特性から、少しだけ裾野が広がりました。

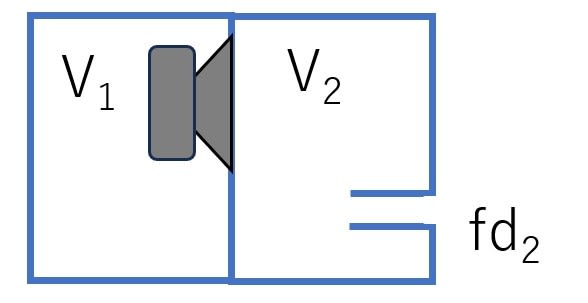

V1が小さくなり箱容量に余裕が出たので、V2を15L→25Lに拡大してみます。

(V1=5L、ダクトの共振周波数はそれぞれfd1=80Hz、fd2=30Hz。)

![]()

![]()

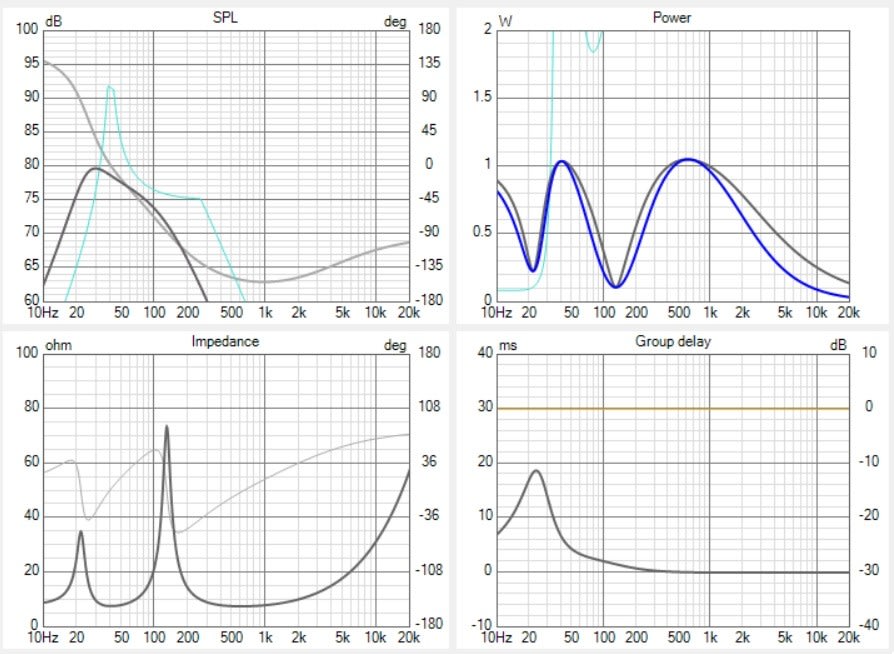

左上グラフのピンク線で示した、fd2由来の音圧が高くなり、素性が良くなってきたのを感じます。

インピーダンス特性を見ると、中央の凸が小さいので、もう少しfd1とfd2を離したいところです。

fd2を80Hz→100Hzにあげてみたのが次の特性です。(V1とV2の容量は、それぞれ5L、25Lのまま。)

![]()

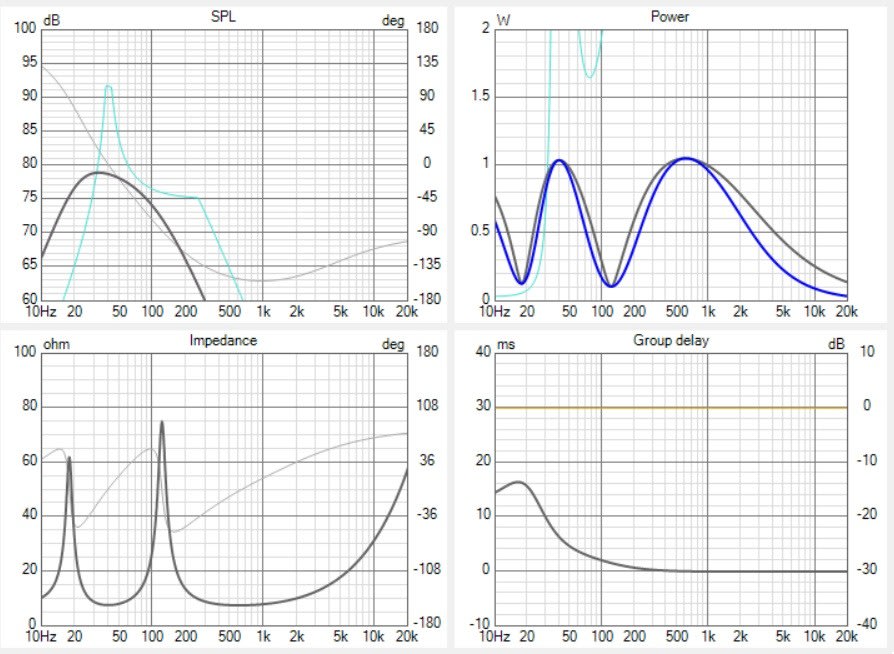

フラットな領域ができ始めて、かなり良くなってきました。

周波数特性(左上グラフ)を見ると、下のダクトの共振周波数である30Hzは、-8dBのダラ下がり特性になっています。

このぐらいが自然に聞こえると思いますが、定在波と重なる50Hzの音圧がやや高いことが気になります。

そこで、V2=25L→40Lに拡張して、fd2の効きを強めます。

(V1=5L、fd1=100Hz、fd2=30Hz)

![]()

![]()

30Hzの音圧がぐっと上がって、かなり効率のいい増幅が得られています。

周波数特性の下端(30Hz)がやや肩が張った特性になっており、また3つ山特性になっているインピーダンス特性の中央の凸がやや小さいので、もう少し下の帯域を欲張る余力がありそうです。

そこで、fd2を30Hz→25Hzに下げてみます。

たった5Hzの違いですが、超低音域の5Hzの差はかなり大きな影響があるので侮れません。

(V1=5L、V2=40L、fd1=100Hz)

![]()

fd2を下げたことで、周波数特性下限の肩特性がだいぶ穏やかになり、インピーダンス特性の3つのピークも高さが揃って綺麗になりました。

かなり聞きやすい聴感特性に変化するのではないかと思います。

V2容量は15L→40Lへの拡張で好結果が得られたので、V2の容量を 40L→60Lにさらに増やしてみます。

(V1=5L、fd1=100Hz、fd2=25Hz)

![]()

![]()

V2の容量を60Lまで大きくしたことで25Hzの音圧は上がりましたが、周波数特性に「しゃくれ」がでてしまい群遅延も30msを超えてしまいました。

ここまで伸ばすのは聴感上悪影響がある可能性が高いので、V2の最適容量は40Lと考えて良さそうです。

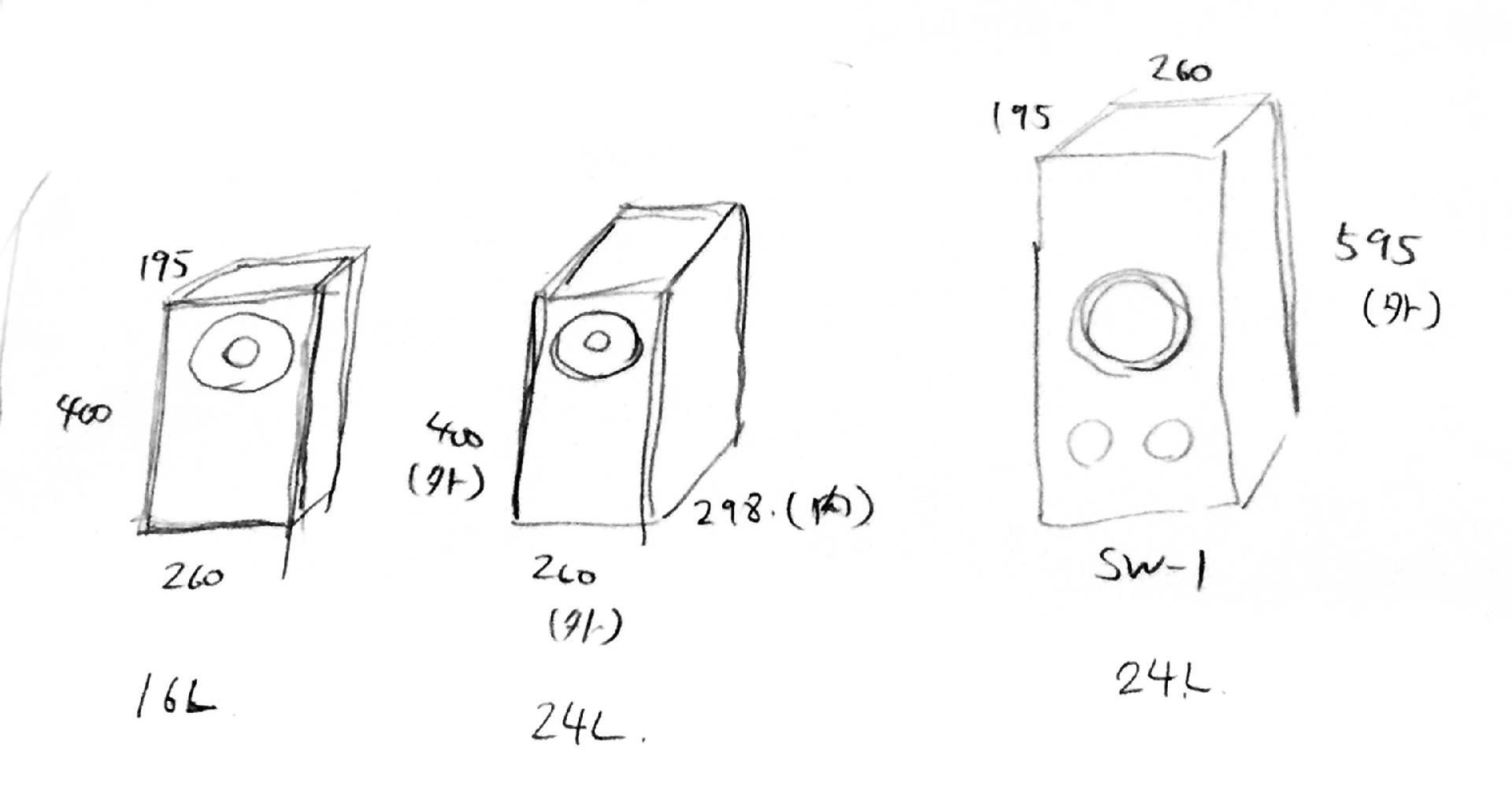

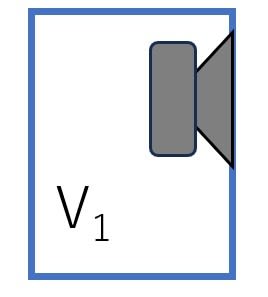

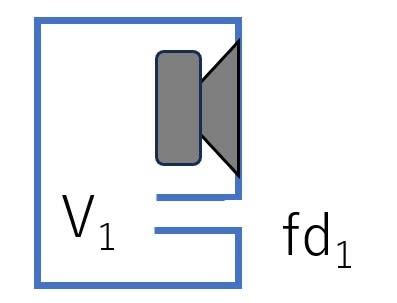

直列6次バンドパス型(Series tuned 6th order band pass)

![]()

こちらは、バスレフ箱の上にバスレフ箱を被せたような形状ですね。

あまり知らない方式だったのですが、いろいろシミュレーションしていたら小型かつワイドレンジな特性をつくることができたので紹介します。

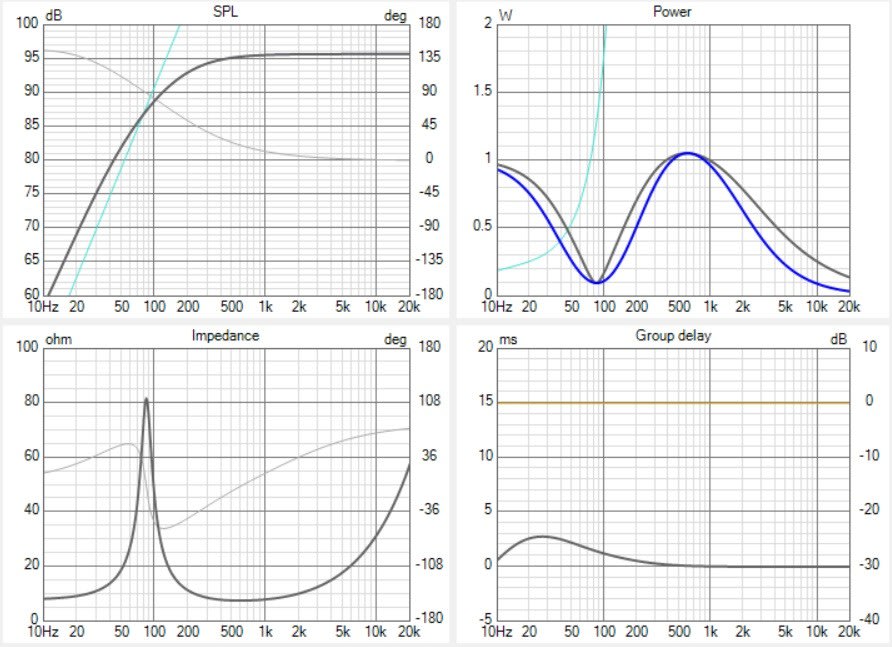

まずは、V1, V2共に15L、合計30Lでの特性を見てみます。

バスレフポートはfd1=30Hz、fd2=80Hzにしてみました。

![]()

外側のダクト(fd2=80Hz)の効きが強く、周波数特性が凸になってしまいました。

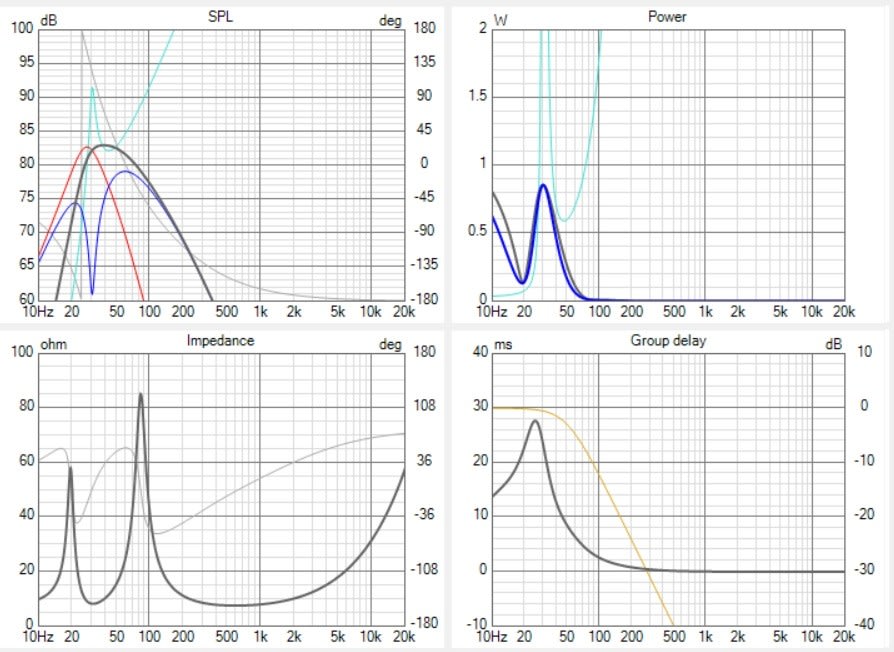

V2を15L→5Lに変えて、外側のダクトの共振を弱めます。

(V1=15L, fd1=30Hz, fd2=80Hz)

![]()

![]()

だいぶ平坦領域がでてきましたね。

この直列6次バンドパス型では、内側のダクトを低い帯域(ここではfd1=30Hz)、外側のダクトを高い帯域(ここではfd2=80Hz)に設定すると、好ましい特性が得られやすかったです。V1側の箱でワイドレンジな特性をつくり、V2側の箱で不要な帯域をカットするイメージでしょうか。

悪くはない特性ですが、やや30Hz付近が「なで肩」特性になっているのが気になります。また、VituixCADにはfd1=30Hzと入力しているのに対し、シミュレーションされたインピーダンスの凹は、25~27Hzと若干低めに出てきています。音楽の旨味のある超低域成分は、35~40Hzにあることが多いので、もうすこしfd1の共振周波数を高めておきたいものです。

そこで、fd1を30Hz→35Hzと少しだけ上げてみました。

(V1=15L、V2=5L、fd2=80Hz)

![]()

だいぶ良くなってきました。平坦領域がありつつ、スムーズな低域下降特性が得られています。

お試しで、V2を5Lから3Lへ狭めてみます。

![]()

![]()

V2を3Lまで小さくすると、一見平坦領域が広がったようにも見えますが、最低域の方特性はややシャープで、群遅延は30msを超えてきており、低域質感の悪化が懸念される結果になりました。

V2は5L程度がベストなようですね。

DRW方式

最後に、DRW方式を試してみます。長岡鉄男先生がバックロードホーンと組み合わせて使ったことのある方式で、ASW方式のダブルバスレフ版といえる形状です。

VituixCADでDRW方式のサブウーハーのシミュレーションはできないため、ダブルバスレフ箱のポート特性を活用しました。

まず、V2=15L、V3=15L、fd2=80Hz、fd3=40Hzでシミュレーションしてみました。

![]()

![]()

80Hzに強いピークができてしまいました。いわゆる第一ダクト(fd2)の共振が強いので、V2を15L→7L→5Lと段階的に減らしてみます。

<V2=7L>

![]()

<V2=5L>

![]()

V2=7L ではフラットな台形状の周波数特性が得られましたが、

V2=5L にすると再び凸な特性が出てきてしまいました。

次に、V2=7Lで固定しながら、

V3を7L~20Lに変化させたときの違いを見てみます。

![]()

<V3=7L>

![]()

<V3=20L>

![]()

V3=7Lのほうは、鋭いピークがある特性になってしまいましたが、

V3=20L(先ほどまでは15L)は、やや低音ブースト気味ですが、なんとか実用範囲でもあります。

※fd2, fd3は適宜調整した。

やや調整が難しいDRW方式でしたが、下記パラメーターが良さそうです。

V2=5L, V3=15L, fd2=80Hz, fd3=40Hz

V2とV3は比較的コンパクトに収まりましたが、今回のシミュレーションではV1は無限大に設定されているのが注意が必要です。

まとめ

今回は、6thバンドパス型(並列と直列)とDRW方式のシミュレーションをしました。

ちょっと内容が盛りだくさんになってしまいましたが、ざっくりとまとめると、下記のような特徴があることが分かりました。

能率が高く使いやすい並列6次バンドパス型。

小型でも良好な特性の直列6次バンドパス型。

V1の容量が大きくなりがちな DRW型。

次回は、改めて各方式でできるエンクロージュアを整理して、どれを作るか考えてみようと思います。

![]()

![]()

![]()